Pour prolonger et compléter notre dossier consacré à Montréal, dans le numéro 203 de Magic actuellement en kiosques, voici la version intégrale de l’interview d’Avec pas d’casque, formidable groupe francophone encore trop méconnu en France. Nous avons rencontré l’auteur compositeur Stéphane Lafleur et le batteur Joël Vaudreuil, dans le cadre chaleureux du Beaufort Café à Montréal, début février.

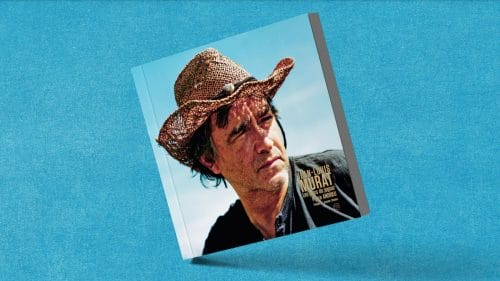

Entretien : Vincent Théval — Photographies : Julien Bourgeois

Quelle est l’histoire d’Avec pas d’casque ?

Joël Vaudreuil : Avec Stéphane, on s’est d’abord connus par le travail et nos amis. On faisait de la musique séparément : Stéphane jouait de la guitare et avait des chansons ; moi je jouais de la batterie et je voulais pratiquer. Jouer ensemble, c’était un prétexte pour pratiquer. Sans aucune prétention. Sauf que ça ne nous intéressait pas trop de faire des reprises et on a tout de suite joué les compositions de Stéphane. Et très vite, vers 2003–2004, on a commencé à booker des concerts avec des amis, à faire un album de démos dans le salon de Stéphane, qu’on a sorti. Après avoir donné quelques concerts, on a approché une étiquette de disques. On était sur le point de sortir un deuxième album de démos quand on a approché cette compagnie, Dare To Care, qui a voulu travailler avec nous. En tout, on a fait cinq albums avec eux. Mais il n’y avait pas de projet de groupe, au début… ça se résumait au duo guitare/batterie. C’était très lo-fi, dans la veine Beck, Moldy Peaches. On répétait dans les mêmes locaux que des groupes de métal et c’était sans doute plus rock dans le son, parce qu’on devait lutter avec eux pour pouvoir s’entendre. (Sourire.)

Stéphane Lafleur : On a fait le premier album officiel sous étiquette à deux. J’avais joué du lapsteel sur l’album et ça manquait sur scène. Alors on fait venir un ami qui n’avait jamais joué de guitare. Le premier critère pour être dans le groupe, c’était d’être gentil, pas de savoir jouer d’un instrument. (Rires.) Nicolas Moussette a donc joué du lapsteel et de la basse et enfin Matthieu Charbonneau (ndlr. également membre de Timber Timber et des Luyas) nous a rejoint en 2012, pour Astronomie. Ça a vraiment été un tournant dans l’histoire du groupe, en termes de son mais aussi de notoriété : c’est un album qui est sorti pendant le Printemps Erable, ici, et même s’il a été écrit bien avant et ne parlait pas du tout de ça, les paroles prenaient soudainement un autre sens. Il y a eu quelque chose d’important dans l’histoire de cet album : quelqu’un a pris la première chanson et l’a collée sur une vidéo de gens qui allaient manifester dans la rue avec leurs casseroles… et ça a été vu 400.000 fois en moins d’une semaine. Ça a fait connaître le groupe. Et le son est devenu aussi moins lo-fi.

Joël Vaudreuil : L’arrivée de Matthieu a aussi changé la structure des morceaux et a laissé plus de place à la musique. Avant, c’était davantage des chansons à textes. Là, il y avait toujours des textes mais plus d’envolées instrumentales. Ça a apporté un nouveau souffle.

Stéphane Lafleur : N’étant pas un guitariste soliste, si j’arrête de chanter, il se passe plus rien ! (Rires.) Alors effectivement, ajouter deux musiciens, ça a permis de laisser plus de place à la musique.

Le choix d’écrire et de chanter en Français a été évident dès le départ ?

Stéphane Lafleur : Oui. Je pense qu’on n’a pas le même rapport à ça que vous. C’est une question de survie de la langue. Si on ne le fait pas, c’est fini. Et je crois qu’il y a beaucoup à faire en chanson francophone. Il me semble qu’il y avait dans les années 70 au Québec, une affirmation de la langue québécoise, qui s’est un peu perdue dans les années 80 et 90, où on a commencé à faire des choses plus gentilles et polies, plus proches du Français. Plus “internationales”, comme pour s’ouvrir à un plus grand marché. Il y a eu quelques exemples qui m’ont convaincu qu’il fallait continuer à creuser, des gens comme Richard Desjardins ou Fred Fortin qui sont arrivés avec des langues très fortes et très assumées, décomplexées.

La grande singularité d’Avec pas d’casque, c’est cet alliage entre une musique folk et la langue française. Il y a eu des choses comme ça dans les années 60 et 70 ?

Stéphane Lafleur : Oui, un peu… Je pense à Stephen Faulkner, qui était le collègue de Plume Latraverse, au départ. Mais musicalement, notre culture est plutôt anglophone. On essaie de l’adapter au Français.

Quels groupes vont ont donné envie de faire de la musique ?

Joël Vaudreuil : J’étais beaucoup dans le punk et je pense que l’attitude DIY nous a donné le coup de pied au cul pour faire les choses même si tu n’es ni le meilleur batteur, ni le meilleur guitariste. C’est pas grave : on va bricoler et se marrer. C’est plus ce volet-là qu’une esthétique musicale précise. C’est ce qui nous a tant plu dans les Moldy Peaches : l’idée du fun que tu as à faire les choses, sans le stress de répondre à des critères.

Stéphane Lafleur : Ça continue à être ça même si notre son s’est poli, qu’il est moins sale qu’avant. Mais le groupe continue à enregistrer et réaliser lui-même ses chansons. L’idée, c’est vraiment de s’amuser sans avoir de contraintes ou le stress de répondre à quelque chose. D’autant que tout le monde fait autre chose à côté.

L’un des points communs de tous les gens que je rencontre à Montréal, c’est qu’ils ont tous cette même attitude que vous décrivez : l’idée de chercher d’abord à s’amuser.

Stéphane Lafleur : La possibilité d’en faire une vraie carrière ici est quand même limitée, à moins peut-être d’aller vers quelque chose de très pop. Je n’ai rien contre ça, d’ailleurs. C’est vraiment un art en soi mais ce n’est pas le mien. On n’est pas là-dedans… Nos chansons sont souvent du mauvais format, celles qui pourraient être les plus accrocheuses sont trop longues. (Sourire.) On ne rentre pas dans les cases. Des radios nous jouent quand même mais pas les grosses radios commerciales. Et puis on s’est rendu compte qu’il y avait des choses qu’on n’aimait pas faire : les émissions de télévision, on n’aime pas ça. Ce n’est même pas un geste politique : on a essayé, on n’aime vraiment pas ça, on n’y prend pas plaisir. Et il faut vivre avec les conséquences de tes choix.

D’où vient le nom du groupe ?

Stéphane Lafleur : On l’a trouvé très vite, ça fait référence à l’époque où les joueurs de hockey jouaient sans casque, donc “avec pas d’casque”. C’est aussi une expression qui a été beaucoup utilisée par un chroniqueur qui s’appelle Jean Dion, qui fait des chroniques sportives et d’humeur. Mais personne dans le groupe n’est vraiment fan de hockey, je pense qu’on aimait la contradiction, c’est très québécois. (Rires.) C’est un nom qui nous a servi et qui nous a nui aussi. Je pense qu’au départ, les gens ne savaient pas trop ce que c’était, si on était un groupe hip hop ou humoristique. Je crois qu’on a fait peur à beaucoup de gens. Et puis le premier album s’appelait Trois chaudières de sang et les gens ne comprenaient absolument pas ! En même temps, c’est un nom qu’on retient instantanément.

Joël Vaudreuil : A nos débuts, ça me faisait rire d’avoir un nom qui parle de faire un sport sans protection, où tu pouvais te péter la gueule. Je trouvais que ça reflétait bien la façon dont on faisait de la musique, sans trop savoir comment faire, avec le risque de se casser la gueule.

Stéphane, comment travailles-tu les textes ?

Stéphane Lafleur : C’est de l’accumulation de notes et du collage. A un moment, tu prends la guitare, il y a une phrase qui colle quelque part et, inconsciemment, émerge quelque chose que tu as envie de raconter. Et puis une idée forte vient se placer et puis une autre. Je travaille beaucoup par collage. Je suis monteur et c’est un peu le même travail : tu prends une image, tu en colles une deuxième et ça en donne une troisième au final. Généralement, je joue des squelettes de chanson, un peu de la mélodie et le texte qui n’est pas terminé, et je vois avec le reste du groupe comment eux vont amener quelque chose. S’il se passe quelque chose, c’est magique et ça me motive à finir de travailler la chanson parce que je vois qu’elle peut exister. Mais les autres membres du groupe ne questionnent pas les textes et cette liberté fait partie du plaisir de faire de la musique. C’est le contraire du cinéma où tu as tellement de monde qui regarde par-dessus ton épaule ce que tu es en train d’écrire, qui questionne chaque décision. Joël comme moi, on croit beaucoup au geste instinctif, à la première idée qui est en général la bonne. Et je vois à quel point Joël (ndlr. qui réalise notamment des films d’animation) est malheureux quand il rentre dans le circuit de financement d’un film etc.

Joël Vaudreuil : C’est fou d’avoir les deux en parallèle et de pouvoir comparer. Avoir une idée de mélodie et la jouer, c’est immédiat. Tu la joues toi-même. En ce moment, je travaille sur un filme que j’ai commencé à écrire en 2011 et… il ne se fera jamais ! (Rires.) Et j’ai sûrement plus travaillé dessus que sur les trois derniers albums d’Avec pas d’casque. Le côté instantané de la musique, c’est à la fois beau et cool

Stéphane Lafleur : Dès qu’on commence à travailler sur un album, Joël fait des dessins et me les envoie, alors même que les textes ne sont pas terminés et ça influence mon écriture.

Joël Vaudreuil : Les textes inspirent les images qui inspirent les textes. Sur quelques albums, on sent que ça a été fait en même temps, que les dessins ne sont pas juste une réponse aux chansons. C’est très organique.

Stéphane, quels liens tu établis entre ton travail de monteur, de réalisateur et l’écriture des chansons ?

Stéphane Lafleur : Cinéaste ou musicien, c’est la même personne, c’est le même observateur. Et c’est essentiellement du travail d’observateur, c’est du collage de sensations. Le lien est évident mais je ne dirais pas que l’un inspire l’autre.

Un mot sur la scène de Montréal et le fait que les musiciens travaillent beaucoup ensemble ?

Stéphane Lafleur : Je suis arrivé sur cette scène-là avec beaucoup de timidité et le syndrome de l’imposteur, notamment parce que je n’ai pas étudié la musique. Je trouve que Matthieu Charbonneau est l’exemple parfait du musicien typique de Montréal, qui joue avec plein de monde. Hier, on évoquait quelqu’un qui est en train de baisser les bras parce que son projet de groupe ne fonctionne pas. Mais si tu mets toute ton énergie dans un seul projet, il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Matthieu a toujours participé à plein de groupes.

Joël Vaudreuil : Comme chacun de ses projets explore une direction différente, il a un langage très riche. Il est devenu quelqu’un qui a beaucoup de réponses et de propositions, qui sont toutes super intéressantes. Et Matthieu est un pont entre la scène anglophone et la scène francophone, qui ne se mélangent pas beaucoup.

Stéphane Lafleur : L’arrivée de Matthieu dans Avec pas d’casque a élargi notre son, de façon que même un anglophone, qui ne comprend pas nos textes, va trouver son compte dans la musique. Ce qui n’était probablement pas le cas au début. On a ouvert pour Timber Timbre l’an passé et la foule était à moitié francophone et à moitié anglophone et c’était vraiment intéressant. Ça n’arrive pas si souvent que ça, de voir sur la même scène un groupe francophone et un groupe anglophone.