Retour sur un grand disque (presque) jamais réédité avec le troisième album de Lush, Lovelife, paru en mars 1996 sur 4AD.

ARTICLE Thibaut Allemand

PARUTION magic n°163

LE CONTEXTE

Pour avoir un aperçu de la planète en 1996, on pourrait quasiment ouvrir un journal daté d’aujourd’hui : pas folichon. Tensions au Moyen-Orient, coupes réglées dans ce qui reste d’Etat-Providence outre-Atlantique, première réunion de l’OMC à Singapour… L’ultralibéralisme avance, peinard, tandis que le sous-commandant Marcos se révolte dans la province mexicaine du Chiapas. En France, ou plutôt à Mururoa, Jacques Chirac fait un dernier essai nucléaire, pour la route. À Paris, les luttes sociales de décembre 1995 ont rendu les rues bien vivantes, mais Alain Juppé, déjà, reste droit dans ses bottes. Et dans nos esgourdes ? Les vieux punks se séparent (Ramones) ou se retrouvent (Sex Pistols) sans que la face du monde s’en trouve changée. Les Etats-Unis bricolent avec Beck, plongent dans le post-rock de Tortoise ou dans celui, plus minimaliste et brumeux, de Labradford. De ce côté-ci de la Manche : Katerine évoque ses Mauvaises Fréquentations, tandis qu’Étienne Daho livre son album le plus audacieux et risqué à ce jour. Un pari gagné… sur le long terme. Dans la Perfide Albion, pour résister à la marée britpop, d’aucuns écoutent de la techno en se vantant d’être intelligent (Aphex Twin, Autechre, Scanner). D’autres font les deux. Et certains poussent le vice en défendant le premier single ravageur des Spice Girls. Girl power ? C’est ce qu’on va voir.

Pour avoir un aperçu de la planète en 1996, on pourrait quasiment ouvrir un journal daté d’aujourd’hui : pas folichon. Tensions au Moyen-Orient, coupes réglées dans ce qui reste d’Etat-Providence outre-Atlantique, première réunion de l’OMC à Singapour… L’ultralibéralisme avance, peinard, tandis que le sous-commandant Marcos se révolte dans la province mexicaine du Chiapas. En France, ou plutôt à Mururoa, Jacques Chirac fait un dernier essai nucléaire, pour la route. À Paris, les luttes sociales de décembre 1995 ont rendu les rues bien vivantes, mais Alain Juppé, déjà, reste droit dans ses bottes. Et dans nos esgourdes ? Les vieux punks se séparent (Ramones) ou se retrouvent (Sex Pistols) sans que la face du monde s’en trouve changée. Les Etats-Unis bricolent avec Beck, plongent dans le post-rock de Tortoise ou dans celui, plus minimaliste et brumeux, de Labradford. De ce côté-ci de la Manche : Katerine évoque ses Mauvaises Fréquentations, tandis qu’Étienne Daho livre son album le plus audacieux et risqué à ce jour. Un pari gagné… sur le long terme. Dans la Perfide Albion, pour résister à la marée britpop, d’aucuns écoutent de la techno en se vantant d’être intelligent (Aphex Twin, Autechre, Scanner). D’autres font les deux. Et certains poussent le vice en défendant le premier single ravageur des Spice Girls. Girl power ? C’est ce qu’on va voir.

LE GROUPE

L’histoire, banale et ordinaire, de deux copines d’enfance bien décidées à écrire un chapitre de l’histoire de la pop ou, au moins, à en gribouiller les marges. Au mitan des années 80, Emma Anderson et Miki Berenyi écument les concerts, portent à bout de bras le fanzine Alphabet Soup le temps d’une poignée de numéros, et s’essaient à la guitare dans quelques groupes obscurs. En 1988, âgées de vingt-et-un ans, les deux Londoniennes montent leur propre formation. Lush prend vie à l’arrivée du batteur Chris Acland, du bassiste Steve Rippon et de la chanteuse Meriel Barham, qui se fait rapidement la malle pour rejoindre Pale Saints. Encensé par la presse sur la foi de prestations scéniques renversantes, Lush poursuit sa route et croise celle du label 4AD. En pleine effervescence shoegazing, ces nébuleuses de six-cordes et ces voix féminines éthérées séduisent immédiatement. Mais en dépit d’un succès grandissant des deux côtés de l’Atlantique et de l’arrivée, en 1992, du bassiste et jeune vétéran Phil King (The Servants, Biff Bang Pow!, Felt), ces proches de Moose doutent sans cesse. Fatigués que les tabloïds ne s’intéressent qu’aux frasques, réelles ou supposées, de leurs deux meneuses. Épuisés d’être perçus comme une pâle copie des Cocteau Twins – une accusation exagérée, mais renforcée par le parrainage de Robin Guthrie, producteur de plusieurs sorties, dont le premier LP, Spooky (1992). 1996 sonne l’heure du changement de cap : Lush se réinvente et signe l’une des œuvres majeures de l’ère britpop. Et de la pop, tout simplement. Une seconde naissance qui sera, pourtant, son chant du cygne.

L’histoire, banale et ordinaire, de deux copines d’enfance bien décidées à écrire un chapitre de l’histoire de la pop ou, au moins, à en gribouiller les marges. Au mitan des années 80, Emma Anderson et Miki Berenyi écument les concerts, portent à bout de bras le fanzine Alphabet Soup le temps d’une poignée de numéros, et s’essaient à la guitare dans quelques groupes obscurs. En 1988, âgées de vingt-et-un ans, les deux Londoniennes montent leur propre formation. Lush prend vie à l’arrivée du batteur Chris Acland, du bassiste Steve Rippon et de la chanteuse Meriel Barham, qui se fait rapidement la malle pour rejoindre Pale Saints. Encensé par la presse sur la foi de prestations scéniques renversantes, Lush poursuit sa route et croise celle du label 4AD. En pleine effervescence shoegazing, ces nébuleuses de six-cordes et ces voix féminines éthérées séduisent immédiatement. Mais en dépit d’un succès grandissant des deux côtés de l’Atlantique et de l’arrivée, en 1992, du bassiste et jeune vétéran Phil King (The Servants, Biff Bang Pow!, Felt), ces proches de Moose doutent sans cesse. Fatigués que les tabloïds ne s’intéressent qu’aux frasques, réelles ou supposées, de leurs deux meneuses. Épuisés d’être perçus comme une pâle copie des Cocteau Twins – une accusation exagérée, mais renforcée par le parrainage de Robin Guthrie, producteur de plusieurs sorties, dont le premier LP, Spooky (1992). 1996 sonne l’heure du changement de cap : Lush se réinvente et signe l’une des œuvres majeures de l’ère britpop. Et de la pop, tout simplement. Une seconde naissance qui sera, pourtant, son chant du cygne.

L’ALBUM

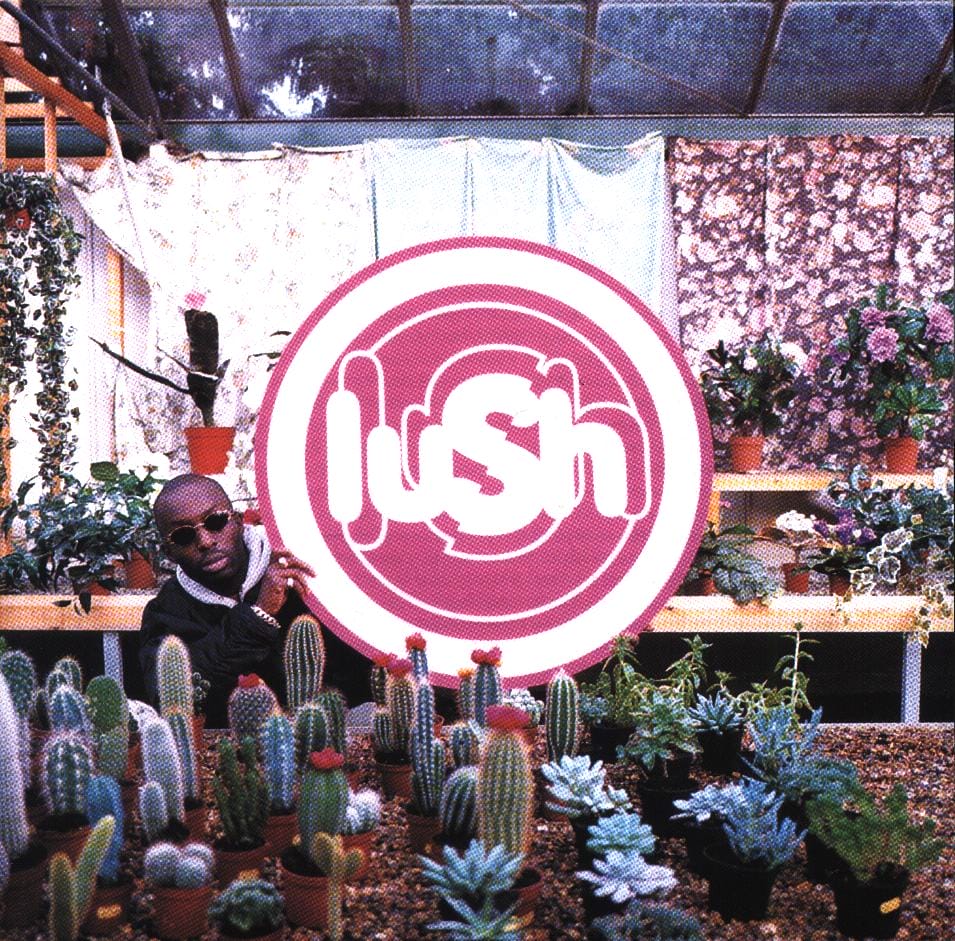

Sous une serre et au milieu de cactus, un homme tend une pancarte où est inscrit “Lush”. Aussi absurde et, avouons-le, plutôt moche soit ce visuel, il a le mérite de rompre avec la doxa abstraite des sorties du label d’Ivo Watts-Russell, dont l’esthétique un brin figée écrase souvent la personnalité des artistes. Une manière comme une autre pour Lush de s’affranchir de son passé shoegazing et de s’affirmer, à grands coups de chansons tranchantes et piquantes. Lush déploie une pop amphétaminée où les guitares claires, les rythmes enlevés et un chant assuré se taillent la part du lion. Lovelife prend les atours d’un manifeste hédoniste et féministe, mais Emma et Miki n’attendent pas de brevet décerné par une scène riot grrrls dont elles se méfient comme de la peste. En revanche, leurs mots sonnent, claquent et crachent à la figure du lad anglais (“They’re all over the place, these children dressed up like men”, in I’ve Been Here Before) ou de séducteurs peu prévenants (“When he’s nice to me he’s just nice to himself/And he’s watching his reflection / I’m a five foot mirror”, in Ladykillers).

Sous une serre et au milieu de cactus, un homme tend une pancarte où est inscrit “Lush”. Aussi absurde et, avouons-le, plutôt moche soit ce visuel, il a le mérite de rompre avec la doxa abstraite des sorties du label d’Ivo Watts-Russell, dont l’esthétique un brin figée écrase souvent la personnalité des artistes. Une manière comme une autre pour Lush de s’affranchir de son passé shoegazing et de s’affirmer, à grands coups de chansons tranchantes et piquantes. Lush déploie une pop amphétaminée où les guitares claires, les rythmes enlevés et un chant assuré se taillent la part du lion. Lovelife prend les atours d’un manifeste hédoniste et féministe, mais Emma et Miki n’attendent pas de brevet décerné par une scène riot grrrls dont elles se méfient comme de la peste. En revanche, leurs mots sonnent, claquent et crachent à la figure du lad anglais (“They’re all over the place, these children dressed up like men”, in I’ve Been Here Before) ou de séducteurs peu prévenants (“When he’s nice to me he’s just nice to himself/And he’s watching his reflection / I’m a five foot mirror”, in Ladykillers).

Si cette dernière, tout comme Heavenly Nobodies ou encore Single Girl (inusable single, justement) en remontrent à Elastica question punk rock tendu, Lush ménage également des pauses fragiles, où le chant stratosphérique de Miki Berenyi tient en équilibre sur quelques cordes (Papasan). Qu’il semble loin, le temps où les demoiselles, pétrifiées de timidité et peu confiantes en leurs aptitudes, exigeaient qu’on baisse le niveau des voix pour monter celui des guitares ! Méconnaissable, le quatuor paraît plus inspiré et sûr de lui que jamais. Lush plonge dans les sixties, dont paraît surgir Olympia, tout en trompettes et rythme alangui. Réactualisant le duo façon Nancy & Lee, Miki invite Jarvis Cocker le temps d’un duel vocal historique (Ciao!). Et, à l’écoute des ambiances nocturnes et plombées de This Is Hardcore (1998) de Pulp, on se dit que le crooner de Sheffield avait dû fortement apprécier l’élégiaque Last Night … Lumineux et aérien, franc et massif, ce troisième disque reste l’une des pierres de touche de la britpop, même si Lush se défendait d’appartenir à cette scène, comme (tous ?) ses contemporains – Blur, The Auteurs, Pulp… Comme eux, Lush n’était pas né de la dernière pluie. Tout semblait alors prêt pour un second départ, un véritable triomphe, mais rien ne se passa comme prévu.

LA SUITE

Durant l’été 1996, Emma Anderson songe à quitter Lush. Deux mois plus tard, le 17 octobre 1996, Chris Acland est retrouvé pendu au domicile parental. Tout juste trentenaire mais dépressif, le batteur laissait entendre qu’il en avait assez de cette vie d’étudiant attardé, sans trouver d’issue. Ce décès tragique sonne le glas d’une formation qui avait encore beaucoup à dire. Lovelife attirait un nouveau public et promettait beaucoup, mais il restera sans suite. Depuis, Emma Anderson a publié, sous le nom de Sing-Sing et en compagnie de la discrète Lisa O’Neill, deux LP attachants chez Poptones, avant de raccrocher les guitares en 2007. Miki Berenyi travaille désormais dans un magazine et s’occupe de sa famille. Quant à Phil King, on a pu l’apercevoir sur scène, au sein de Go-Kart Mozart (parfois) et plus souvent de The Jesus And Mary Chain. Alors, ciao ? Non. L’influence des Londoniens s’entend encore dans les compositions nuageuses d’Asobi Seksu et surtout de Veronica Falls. Pourtant, dans les interviews de la jeune garde pop actuelle, Lush est rarement cité. Comme s’il n’était plus besoin de le mentionner. Comme s’il faisait partie du décor. Comme si ça tombait sous le sens. Reste un album tendre et nerveux qui ne demande qu’à être redécouvert, car on l’assure : seize ans plus tard, l’émotion est la même.

Durant l’été 1996, Emma Anderson songe à quitter Lush. Deux mois plus tard, le 17 octobre 1996, Chris Acland est retrouvé pendu au domicile parental. Tout juste trentenaire mais dépressif, le batteur laissait entendre qu’il en avait assez de cette vie d’étudiant attardé, sans trouver d’issue. Ce décès tragique sonne le glas d’une formation qui avait encore beaucoup à dire. Lovelife attirait un nouveau public et promettait beaucoup, mais il restera sans suite. Depuis, Emma Anderson a publié, sous le nom de Sing-Sing et en compagnie de la discrète Lisa O’Neill, deux LP attachants chez Poptones, avant de raccrocher les guitares en 2007. Miki Berenyi travaille désormais dans un magazine et s’occupe de sa famille. Quant à Phil King, on a pu l’apercevoir sur scène, au sein de Go-Kart Mozart (parfois) et plus souvent de The Jesus And Mary Chain. Alors, ciao ? Non. L’influence des Londoniens s’entend encore dans les compositions nuageuses d’Asobi Seksu et surtout de Veronica Falls. Pourtant, dans les interviews de la jeune garde pop actuelle, Lush est rarement cité. Comme s’il n’était plus besoin de le mentionner. Comme s’il faisait partie du décor. Comme si ça tombait sous le sens. Reste un album tendre et nerveux qui ne demande qu’à être redécouvert, car on l’assure : seize ans plus tard, l’émotion est la même.