Frank Loriou, photographe, publie "Jean-Louis Murat – Photorama", un livre qui rassemble deux décennies d’images rares et intimes du chanteur auvergnat décédé en mai 2023, accompagné d’un texte personnel retraçant leur collaboration et leur amitié.

Comment est née l’idée de Photorama, et pourquoi le publier aujourd’hui ?

Après la disparition de Jean-Louis Murat, je me suis replongé dans toutes les images. En les faisant défiler, les unes après les autres, c’était comme s’il était là — la sensation de sa présence m’est revenue. Les images formaient de petites séquences animées, comme des photoramas. Je les ai montrées à des proches, qui ont eu le même sentiment. J’avais été frappé par la tristesse du public lorsqu’il nous a quittés, et j’ai eu envie de partager cette émotion avec tous.

Tu as d’abord collaboré avec Murat comme graphiste pour Labels au moment de Mustango. L’Auvergnat était déjà réputé pour son exigence. Comment s’est passée cette première rencontre ?

De façon à la fois très simple et très poétique, tel qu’a toujours été Jean-Louis, je crois. C’est son label qui m’a envoyé en Auvergne, sur ses terres, dans sa cuisine, pour qu’il m’expose ses idées et sa vision pour le visuel de son prochain album. Je venais de réaliser les deux premières pochettes de ma carrière, pour Yann Tiersen (Le Phare) et Manu Chao (Clandestino). Ça démarrait assez fort (rire). J’avais dû m’en sortir pas trop mal, puisqu’ils ont décidé de me confier Jean-Louis Murat, qui terrifiait un peu tout le monde dans les maisons de disques à l’époque. C’était impressionnant : j’étais dans mes petits souliers. Mais il savait accueillir, mettre à l’aise, et il était réellement captivant. On se laissait vite emporter. Je raconte dans le texte que Mustango devait au départ s’appeler Mustang, mais la référence n’avait évidemment rien à voir avec ce qui l’inspirait réellement — en fait, l’histoire d’un minuscule royaume de l’Himalaya.

Pendant des années, Murat n’a laissé à personne d’autre que lui-même le droit de le photographier. Tu trouves qu’il avait un rapport compliqué avec son image ?

Peut-être pas si compliqué, finalement. Jean-Louis s’était senti dépossédé de son image sur Dolorès, et peut-être même de la production artistique, à tort ou à raison. Il a voulu se réapproprier tout ça et n’avoir à négocier qu’avec lui-même. Il était avant tout un artiste très polyvalent, qui produisait énormément. C’était naturel pour lui d’explorer le monde de l’image. Il faisait des polaroids dans le noir dans sa salle de bains, se balançant des coups de flash dans la figure, puis les retravaillait. Après dix années sans se voir ni échanger, il a appris que j’étais devenu photographe entre-temps, et m’a fait convoquer pour faire des images. Un moment magique. Ensuite, pendant une petite dizaine d’années, j’ai été le seul photographe autorisé — ou à peu près.

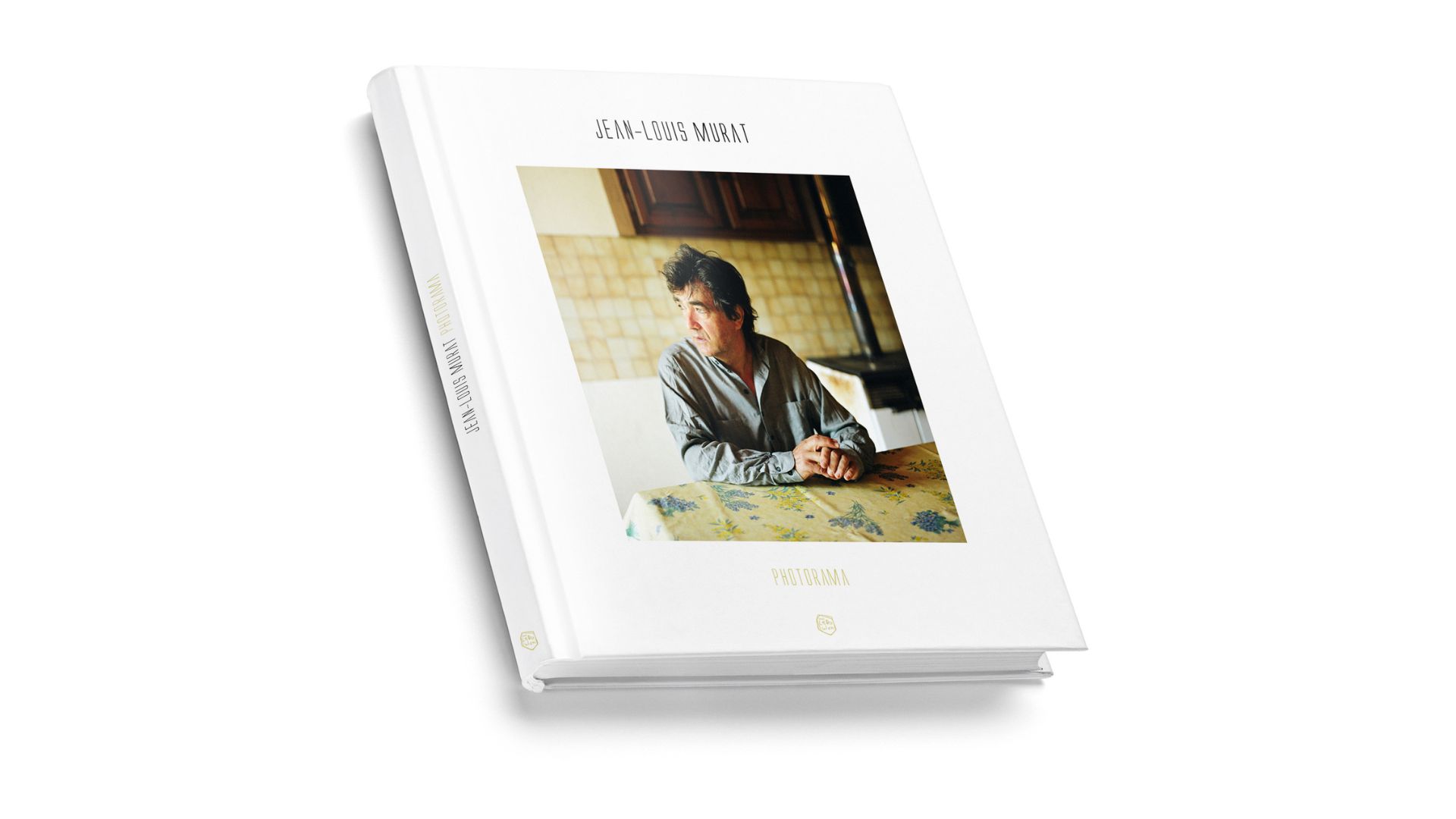

Pour les “muratiens”, la photo de Jean-Louis en couverture de ton livre est devenue emblématique.

Bizarrement, cette photo dans la cuisine, si connue aujourd’hui, n’a jamais été publiée nulle part. Pendant vingt ans, on ne la trouvait que sur mon site internet. Jean-Louis ne l’avait pas sélectionnée pour la presse, mais j’y étais très attaché et je ne voulais pas qu’elle disparaisse. C’est pour cela qu’elle est en couverture du livre. Et aussi pour cela qu’un tirage de cette image est disponible avec l’édition spéciale. Elle est probablement celle qui le dit le mieux. Et c’est sans doute pour cette raison qu’il ne l’avait pas retenue.

D’autres sessions inédites dorment-elles encore dans tes archives ?

Il reste bien quelques images, bien sûr, mais j’ai presque tout mis dans ce livre. C’était l’idée : ne pas être dans le calcul, mais partager avec tous l’émotion qu’elles me procurent chaque fois.

Le texte qui accompagne les images est profondément juste et touchant. Frank Loriou auteur, ça t’a effleuré ?

C’était un exercice délicat d’écrire ce texte, que j’ai résolu en essayant d’être simple et vrai, de partager ce que j’avais vécu. J’espère y avoir réussi. Je ne me suis jamais vraiment considéré comme photographe, alors auteur… encore moins. Ce qui m’intéresse, c’est d’avoir des outils pour exprimer ce que je perçois, ce que je ressens. J’ai toujours pratiqué la photo, même si je me suis révélé tardivement. J’ai toujours écrit, aussi — et j’écris un peu comme je photographie, je crois. Alors qui sait ? Admettons que cela m’ait effleuré, quand même (rires).

Avec le recul, qu’as-tu redécouvert de Murat en replongeant dans ces images ?

Il donnait souvent l’impression de se faire violence pour faire ces sessions photos. Mais à force de les regarder, je crois avoir découvert le plaisir qu’il y prenait, aussi.

Comme il était vraiment là. Comme ces moments lui permettaient d’être le personnage de roman d’aventure qu’il portait en lui — et dont il écrivait finalement l’histoire à travers sa vie et ses chansons.

Après presque vingt ans de collaboration, on peut dire que tu faisais partie de son premier cercle…

Je ne dirais pas ça. On pouvait rester deux ans sans se voir ni se parler, mais quand on se retrouvait, rien n’avait changé : on reprenait là où on s’était arrêtés. Nos vies se sont un peu croisées, même nos enfants parfois, qui ont presque le même âge. J’étais dans un cercle à part, je crois. Une anomalie (rire). Son vrai premier cercle, au-delà de sa famille, c’était ses amis auvergnats, souvent musiciens, avec qui il avait débuté. La disparition de Christophe Pie, en 2018, l’avait beaucoup affecté. Je raconte dans le livre que dans le titre Kids, sur Il Francese, on entend à un moment un moteur de Formule 1. C’était son hommage à Christophe Pie, passionné de Grands Prix. Je le revois au Studio de la Seine me faire écouter ce morceau, et jubiler comme un gamin de la blague qu’il lui jouait. C’était ça aussi, Jean-Louis Murat.