Beaucoup de disques à se mettre sous la dent ce weekend !

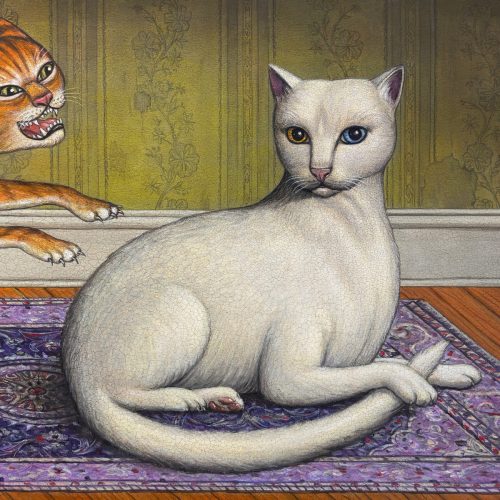

FEU! CHATTERTON

Labyrinthe

(UEF / VIRGIN RECORDS)

«Allons voir ce que la vie nous réserve !» Une exclamation sur laquelle pèsent aujourd’hui des soupçons d’ignorance ou de crédulité, nous rendant aveuglément complice d’une époque sombre, barbare, violente. Ces mots-là, pourtant salutaires, sont devenus difficiles à prononcer. Par honte, ou par culpabilité. C’est peut-être là le point de départ de ce nouvel album de Feu! Chatterton, modernes troubadours ou philosophes pop de notre temps, dont l’utilité publique n’est plus à prouver depuis Ici le jour (a tout enseveli) – un premier album sorti en 1995.

Avec Labyrinthe, le groupe s’est fixé un défi de taille, celui de réhabiliter l’espoir, la joie, dans un élan collectif, avec des formules aussi directes et simples que ces quelques vers extraits du morceau d’ouverture Allons voir : «Il y a peut-être une chance que l’herbe soit plus verte ailleurs, prends-moi la main». Des lieux communs s’il en est, parmi ceux qui sont les plus vite désertés, et qui résonnent comme un encouragement à espérer à plusieurs. Un vœu pieu. S’il est l’apanage des privilégiés, il faut bien se l’avouer, la tentative n’est pas pour autant condamnable. En particulier quand le message s’impose comme une réflexion sur l’altérité, le rapport à l’autre, celui qu’on ne voit pas ou qu’on ne veut pas voir et dont le quotidien a été transformé en champ de bataille. Mon frère – sans doute la chanson la plus politique de l’album, une version plus personnelle de L’étranger qui reprend les mots d’Aragon – nous met face à notre indifférence, notre inaction, et c’est douloureux.

Pourtant, nulle amertume, aucune, ne semble l’emporter, rien qu’une pulsion de vie, répétée comme pour s’en convaincre. Feu! Chatterton ouvre grand les bras au futur et multiplie les références textuelles – «il est temps», «le temps presse», «attends l’aurore quand reviendra l’aurore», «la grâce t’attend», «j’arrive», «est-ce encore loin ?», «lumière, lumière, lumière, lumière» –, jusque dans le titre des morceaux (Allons voir, Ce qu’on devient). Il y a urgence à inventer un monde nouveau. Intello par essence, monstre d’intellectualisation, Feu! Chatterton ne sature par cet album d’effets de style. Envoûtant, métallique, électronique et toujours 100 % rock, avec ses références aux années 1990, son labyrinthe n’est pas qu’un remède antimorosité, il est plus que cela, plus profond que ce qu’ils nous laissent entendre, même si l’on regretterait presque que les quelques prises de parole politiques ne soient pas plus explicites. «Comme il fait mal l’idéal», chante Arthur Teboul sur À cause ou grâce. Sous la pyramide, le cœur saigne. Chacun retiendra ses larmes. Éprouvé par l’horreur et un sentiment d’impuissance.

Alexandra Dumont ••••°°

Parcels

LOVED

(BECAUSE MUSIC)

Back to basics. Enfin pas tout à fait. Parcels avait pris l’habitude de nous surprendre. Sur scène et à chaque sortie. Après un premier album pop et funk, les Australiens avaient sorti en 2021 Day/Night, un double (grand) album conceptuel, référencé, profond, parfois introspectif et cinématographique. Un disque complètement réinventé en grande soirée rave et électro dans un Live Vol. 2 en forme de lettre d’amour à la dance music. Le quintette de Byron Bay n’est vraiment pas un groupe comme un autre : toujours en mouvement, il maîtrise l’art du contre-pied. Que pouvait-il nous réserver pour cette année 2025 ?

Le premier single, Leaveyourlove, apparu à l’automne dernier, nous avait pourtant laissé un (gros) indice : et si la surprise, cette fois, était simplement de revenir aux fondamentaux de la formation… mais avec l’assurance acquise ces dix dernières années en studio et en tournée. Revenir aussi à leurs origines : être au soleil (l’album a été en partie enregistré à Mexico et chez eux en Australie), être légers et s’amuser à jouer ensemble, à cinq dans un studio. Retrouver simplement le plaisir d’être libres, de proposer la meilleure version de leur pop dans un esprit apaisé en laissant le maximum d’espace à chaque musicien pour qu’il puisse s’épanouir. Si Jules Crommelin (guitare, voix) et Patrick Hetherington (guitare, piano, voix) restent le socle de Parcels, notamment à la production, les auteurs Noah Hill (basse, voix) et Louie Swain (synthés, voix) prennent toute leur place, quand le batteur Anatole Serret est de plus en plus créatif. Ce nouvel album donne l’impression d’être au milieu des membres de Parcels, de les voir en direct improviser, chanter à l’unisson, créer une musique qui leur plaît tout simplement. LOVED est un moment d’effervescence, d’euphorie.

Un disque de purs mélomanes, heureux de composer dans une configuration brute, sans artifice, quasiment dans des conditions live. Parcels livre douze titres aux contours joyeux portés par des tubes imparables aux lumières chaudes et réconfortantes. L’idée n’est pas d’aller chercher des sons nouveaux, ou de se mettre en danger, mais de retourner à l’essence de leurs mélodies : combiner des passages lumineux avec une basse ronde et dansante qui tremble dans tout notre corps et des synthés qui brillent par leur ingéniosité. Tout en incorporant, en plus, un vent de liberté, de légèreté et de camaraderie. Qui s’entend dès le premier morceau Tobeloved, l’un des meilleurs composés par les Australiens. Si Magic confectionnait un classement des pistes d’introduction qui résument le mieux l’album à venir, cette chanson serait assurément bien placée.

C’est une lettre d’intention au public : la volonté de s’appuyer sur des harmonies vocales collectives, le retour des guitares funk au centre du jeu qui s’allient aux élans électro aperçus sur le Live Vol. 2, l’envie d’efficacité, la recherche de justesse et cette allégresse qui ruisselle sur le reste des titres. Il y a dans LOVED une part d’insouciance, de lâcher-prise : porté par une technicité impressionnante (qui se découvre d’écoute en écoute), un groove tout droit venu des années 1970 rythme une succession de temps forts (Ifyoucall, Yougotmefeeling, Thinkaboutit) qui vient se greffer à des riffs mélodieux (Leaves, Sorry, Everybodyelse) jamais dans l’emphase et à des synthés syncopés totalement entraînants (Finallyover, Leaveyourlove). Et comme toujours, Parcels prouve qu’il n’est pas qu’une machine à tubes et sait ralentir la cadence avec quelques respirations plus mélancoliques (Summerinlove, l’excellent Iwanttobeyourlightagain). LOVED est tout sauf un retour en arrière. Il montre que les Australiens ne cherchent pas à tout prix la surprise. Mais surtout leur propre plaisir. Et le nôtre par la même occasion.

Luc Magoutier ••••°°

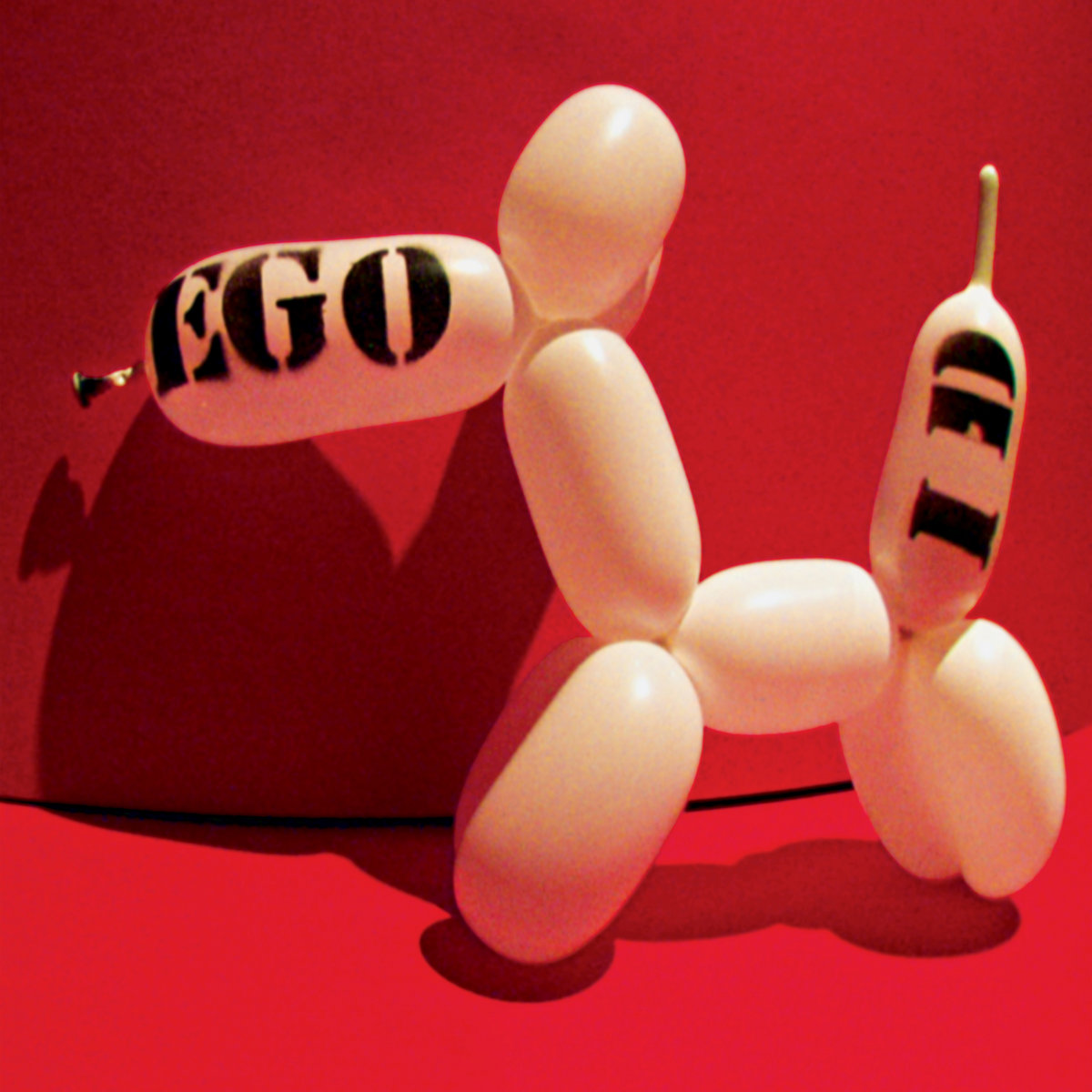

BAXTER DURY

Allbarone

([PIAS])

Welcome to Allbarone ! Le genre d’endroit instagramable pour bobos amateurs de grands crus où Baxter Dury s’est soudainement acoquiné avec le producteur britannique Paul Epworth réputé pour son travail avec Florence + The Machine, Lana Del Rey, FKA Twigs ou encore Rihanna. L’alchimie a opéré dans l’antre de ce dernier, un espace atypique aménagé dans une ancienne église du nord de Londres où règnerait la luxure. Le résultat est âpre, synthétique, industriel aux origines d’une EDM incisive, ascendant nu-disco bien pulsée. Baxter Dury continue malgré lui de changer de peau après être arrivé à la fin d’un cycle avec The Night Chancers (2020). Mais prend le contre-pied de l’album précédent, I Thought I Was Better Than You (2023), qui le voyait avaler sans ego en s’effaçant derrière plusieurs voix féminines et la présence amie de Madelaine Hart. L’ébauche d’un nouvel album a été balayée d’un revers de main par Epworth rendant notre habitué des saillies plus sévère que jamais, comme ses scansions – soutenue par les chœurs de JGrrey, nouvelle sensation du r’n’b UK. Son costume de mauvais garçon n’a pas vraiment eu le temps de prendre la poussière ! Baxter Dury ne s’étend pas. Neuf titres suffisent à exhiber ses diatribes qui tirent à boulets rouges sur des personnages de romantiques esseulés, imbus d’eux-mêmes, pathétiques et revanchards, beaufs, mâles alpha libidineux, sous emprise d’un double maléfique (une aubaine pour laver ses péchés) sous influence freudienne, des couvertures qui dissimulent un fort besoin de domination et de possession… Rien qu’il n’ait déjà exploré et vilipendé. La nouveauté se situe plutôt dans la façon de les assumer, à son endroit (voir l’article Lost In Seduction paru dans le numéro 220), plus directement, avec une autorité crasse et grossière. “Your just a bunch of soul fuckers you total cunts / Pleated, unwashed, stubbly communist / Signet ring, boiler suit Vintage cashmere, inappropriate love maker / I’ll sit and commit to write down and fight and bathe and what was never said but I’ll say it anyway” («Vous n’êtes qu’une bande d’enfoirés, de vrais cons / Mal entretenus, sales, communistes mal rasés / Chevalière, bleu de travail Cachemire vintage, cupidon inapproprié / Je m’assiérai et m’engagerai à écrire, me battre, me laver et ce qui n’a jamais été dit, je le dirai quand même»), chante-t-il sur Return of the Sharp Heads. Les autres, c’est lui. Toujours «le même vieux crétin prétentieux en costume gris nylon». Outrancier. Pas si LOL.

Alexandra Dumont •••••°

MARK WILLIAM LEWIS

Mark William Lewis

(A24)

Vous avez déjà croisé ce type en soirée. Celui qui ne parle pas, ne danse pas, assis dans un coin avec une guitare, l’air de n’être là que par erreur. Il se met à jouer. En cinq minutes, il a retourné la pièce et l’instant devient plus important que la fête elle-même. Ce type s’appelle Mark William Lewis, songwriter fantôme, ex-batteur de scène pour bar italia, collaborateur régulier de leur chanteuse NINA et proche de la nébuleuse World Music de Dean Blunt. Il sort aujourd’hui son véritable premier album solo (après le court mais excellent Living en 2023) qui ressemble moins à une carte de visite qu’à une empreinte digitale laissée sur une vitre embuée. À l’université de Goldsmiths à Londres, on se souvient de lui comme d’un inadapté magnifique, déjà hors-circuit, déjà ailleurs. Sa musique est du même bois, fragile, brumeuse, lo-fi jusqu’au vertige, mais impossible à ignorer.

Premier twist inattendu, ce disque sort chez A24 Music, la branche musicale du studio de cinéma américain qui a fait pleurer avec Moonlight et trembler avec Hérédité. En choisissant Lewis comme toute première signature hors bande originale, ils ne se sont pas offert un faiseur de tubes mais un artisan du silence, aussi cool qu’énigmatique. À l’heure où la musique pop doit briller en trente secondes sur les réseaux, Mark William Lewis en est l’exact contraire, un disque au long cours qui sait prendre son temps et distiller délicatement ses charmes. Difficile de parler de Mark William Lewis sans évoquer son instrument-totem, l’harmonica. Chez Dylan ou Springsteen, il symbolisait la folk ouvrière, ici, c’est tout autre chose, il se fait spectre. Détourné par l’écho, placé là où l’on attendrait un solo de guitare, il ne commente pas les mélodies, il les hante. «L’harmonica spectral» est un geste conceptuel à lui seul, à savoir réinventer un instrument épuisé en voix fantôme.

Pour accompagner ce geste, la production a été confiée à son collaborateur habituel Jamie Neville. Son travail est à l’image du disque, sans esbroufe, mais porté par une écoute attentive des silences. Ici, chaque instrument respire, même de travers, comme si le mixage assumait l’accident en tant que partie intégrante de l’œuvre et préférait l’espace à la compression, l’hésitation au spectaculaire. Ce qui fascine ici est la tension entre noirceur et douceur avec des textes sur l’addiction, la honte et la solitude, mais accompagnés de mélodies vaporeuses et fluides qui empêchent de tout plomber. On pourrait reprocher à l’album son absence de climax, son côté monobloc et ce refus de livrer un tube ou un format attendu. Mais c’est précisément sa force, savoir qu’il est un slow burner, un disque qu’il faut apprivoiser mais qui se révèle au fil des écoutes. Car Mark William Lewis ne compose pas pour séduire mais pour hanter. C’est un album qui persiste comme une odeur de tabac froid dans une chambre d’hôtel. À l’heure où tout doit aller vite, il offre la lenteur comme résistance. C’est d’ailleurs peut-être ça sa vraie réussite, rappeler qu’un disque peut marquer sans crier et qu’un songwriter peut exister en refusant la lumière. Car comme souvent, ce sont les ombres qui restent.

Franck Narquin •••••°

JENS LEKMAN

Songs for Other People’s Weddings

(SECRETLY CANADIAN)

Il est bien mal aisé d’exprimer l’ambiguïté, le jeu avec le bon goût ou le kitsch. On peut facilement sombrer dans le ridicule ou le trop plein. Certains s’y sont essayés et s’y sont égarés, certains s’y sont essayés et n’y sont jamais revenus. Certains musiciens, parce que leur culture musicale et leur connaissance de l’histoire sont bien trop grandes, ne parviennent pas à s’affranchir de la simple copie pour faire sien un répertoire mille fois entendu. Faire de quelque chose de connu un art inédit est un rêve que peu parviennent à atteindre. Ce jeu avec le suranné, avec le temps qui passe, avec cette mélancolie solaire qui doit tant aux tropiques, c’est un peu cela que le Suédois Jens Lekman travaille depuis ses débuts avec une réussite jamais refusée.

Pourtant Lekman s’inscrit dans des jalons, un patrimoine qui courrait de l’American Songbook à la manière du Tin Pan Alley ou du Brill Building, du MPB à la Bossa Nova. Jamais la musique du suédois ne relève d’un acte passéiste, d’un geste rétrograde vaguement rance. Bien au contraire, la Pop de Lekman est une action Post-Moderne car sa musique s’inscrit dans un jeu avec le multiculturalisme et le cosmopolitisme. Pas sûr que l’on pourrait deviner la nationalité de Lekman lors d’une écoute aveugle tant il se plaît à nous égarer dans une géographie bien personnelle.

Pourtant, à première vue, l’on pourrait voir dans ces chansons immédiatement pop un soupçon de facilité. Il faudra se méfier des apparences avec Jens Lekman. Ces 17 Songs for Other People’s Weddings sont, comme toujours avec Lekman, magnifiquement ouvragées, subtilement incarnées par la voix sublime du Suédois. Que ce soit The First Lovesong en ouverture qui réanime le Cucurrucucú Paloma de Gilberto Gil, A Tuxedo Sewn for Two, merveille fébrile ou encore Candy from a Stranger qui nous remet le cœur à sa place, tout à côté du rayonnement d’un Burt Bacharach, jamais loin des effluves d’une northern soul. Jens Lekman nous enchante avec ces chansons immédiates, tout de suite apprivoisées, ces 17 Songs for Other People’s Weddings sont comme autant d’amis de réconfort les soirs de tristesse.

Jens Lekman, dans le communiqué de presse qui accompagne le disque, explique ainsi sa vision : «Je pense qu’il s’agit avant tout d’une histoire d’amour sur la musique et sa valeur à une époque où elle a été dévalorisée et transformée en contenu par les entreprises technologiques. Sa capacité à apaiser et à créer des liens, ainsi que son rôle dans les moments de transition de notre vie, tels que les mariages. C’est une chanson d’amour dédiée aux chansons d’amour.» À l’écoute des chansons du Suédois, on a envie d’être assailli par le sentiment amoureux, d’être irradié comme aux premiers temps de l’innocence, comme avant les grands renoncements, les grands drames, les déceptions et les pertes qui vont avec. Songs for Other People’s Weddings sont autant de déclarations d’amour, autant d’invitations au plaisir, autant d’invitations que l’on ne peut et que l’on ne veut pas refuser.

Grégory Bodenes •••••°

SYDNEY MINSKY SARGEANT

Lunga

(DOMINO RECORDING)

On dirait bien que c’est devenu un classique de la crank wave : le chanteur plus ou moins charismatique qui, après avoir écrit et chanté sur certains des plus grands albums de la scène, choisit de prendre la tangente en solo. Parfois juste pour un petit side quest personnel (comme Cameron Winter avec Geese ou Grian Chatten avec Fontaines D.C.), parfois pour dessiner l’après (avec Geordie Greep et black midi) – une quête d’identité artistique qui offre souvent une forme de renaissance, loin des dynamiques de groupe, et parfois même un succès critique et commercial plus large (sauf toi, Grian). Maintenant, je vous vois venir : «Est-il bien pertinent de considérer Fontaines D.C. ou encore Geese dans une scène qui n’a, débattablement, aucun lien géographique ni sonique avec les autres ?». Ce n’est pas vraiment le sujet. «Et que pourrait bien être le rapport entre cette introduction et le sujet de cette chronique, Sydney Minsky Sargeant, fils de John Sargeant, CEO de Sargeant Consulting à Santa Fe dans le Nouveau-Mexique ?» Et c’est là que vous vous trompez grossièrement. Sydney Minsky Sargeant n’est pas fils de CEO mais, de fait, le vocaliste et leader de Working Men’s Club ; un des groupes les plus électroniques de la scène. «Ce disque va-t-il, donc, lui offrir un succès critique et commercial plus large ?» Qui sait.

Car Lunga, justement, ne se donne pas facilement. Là où Working Men’s Club dégainait des couches et des couches de synthé sur des éléments et structures de post-punk, ce disque-là se montre infiniment plus doux, mouvant et poreux. Est-ce un virage à 90 °C ou un dédoublement artistique, il est trop tôt pour le dire, mais nous avons pour sûr affaire à une œuvre personnelle dans le sens le plus littéral du terme ; un disque qui suit une chronologie intime, celle de Sydney lui-même, depuis ses premières compositions adolescentes jusqu’aux plus récentes. On y entend alors les saisons passer, les amitiés tomber, les paysages défiler, sans s’enfermer dans une esthétique précise. Cette narration en filigrane donne un fil rouge à un album aux teintes multiples, qui peut parfois déconcerter par sa variété. Pop rêveuse, folk contemplatif, indie rock jusqu’à un interlude drone/ambient de sept minutes… Lunga explore des genres avec une efficacité variable, mais sans vraie prétention derrière : c’est un disque qui se cherche, fait par un homme qui se cherche et qui, sur douze morceaux, se trouve plus qu’il ne se perd. Certains morceaux comme Lisboa ou Hazel Eyes brillent par leur simplicité – guitare sèche, synthé atmosphérique, quelques touches de piano et voix – tandis que d’autres, comme Summer Song ou How It Once Was, s’ouvrent vers quelque chose de plus ample, plus texturé, avec des arrangements toujours mesurés mais nettement plus riches. La production, cosignée avec Alex Greaves (l’homme derrière le tout premier single de Working Men’s Club), accompagne parfaitement cette instabilité assumée pour un disque très premier-album-solo-codé : ambitieux, vulnérable, un peu bordélique et qui révèle plus que jamais son auteur.

Dorian Pike ••••°°

WHITNEY K

Bubble

(FIRE RECORDS)

Du talent de Whitney K qui, depuis une décennie, s’épanouit, voici la première éclatante réussite. Quel beau chemin parcouru par Konner Whitney, de ses premières cassettes des années 2010 jusqu’à cet album publié sous étiquette Fire. L’influence de toujours, Lou Reed, est prégnante à nouveau – mais c’est ici celui de 1975, période Coney Island Baby, qui arrondit les angles de ses chansons à coup de basses chaudes, chœurs et guitares envolées, mutant la sécheresse en chaleur. Un tropisme nouveau meut la musique de Whitney K : la rusticité d’une certaine esthétique country rock, offrant aux chansons du Canadien épaisseur et patine. Ces deux ancrages – la fièvre urbaine et la paix des espaces – se mêlent avec miracle, proposant une musique comme enracinée dans le bitume. On croise, visiteuses éclair, de nombreuses figures aimées (tels David Berman et Bill Callahan) ; mais leur esprit, sitôt apparu, file entre les doigts, nous laissant au seul mystère de cette musique où tout semble réalisé sans effort et coulé, cool, dans le grand bain du rock. La seule qui s’installe est celle de John Lennon, dont le Jealous Guy guide les paroles de la chanson TV Dreaming, créant l’étrange impression que le passage du temps s’annule, cristallisant la prouesse réalisée par ce disque intemporel.

Pierre Lemarchand •••••°

MARUJA

Pain to Power

(MUSIC FOR NATIONS)

Après avoir réalisé l’exploit de signer le meilleur EP de l’année non pas une, mais bien deux fois consécutives (en 2023 et 2024 avec Knocknarea et Connla’s Well), Maruja passe à l’étape supérieure. Pain to Power, premier véritable album du groupe mancunien, canalise la même intensité que ses concerts : une transe fiévreuse, brutale et euphorique, où post-punk, free jazz et spoken word fusionnent dans une tempête bruitiste qui prend tout sur son passage. Tour à tour ou unis, le saxophone crie, la guitare vrille, le batteur fracasse sa caisse claire et ses cymbales, pendant que le charismatique Harry Wilkinson scande sa foi en l’amour, en la paix, en la résistance sans tomber dans la facilité du slogan bateau à la Joe Talbot (désolé !). Chaque morceau semble ainsi naître d’une urgence ; entre fureur collective contre la complicité de nos gouvernements dans le génocide à Gaza, la répression des actions collectives ou l’impact psychique des crises globales, Pain to Power est éminemment ancré dans son temps mais également tendu vers une forme de rédemption, actée dans la musique. Malgré quelques temps morts éparpillés dans l’ensemble, les huit morceaux (pour 50 minutes) peuvent étourdir tant ils débordent de tension – mais pour peu qu’on s’y abandonne, Maruja nous fait sérieusement toucher au sacré.

Dorian Pike •••••°