Le critique rock, journaliste musical, biographe - notamment de Jerry Lee Lewis - romancier et poète américain Nick Tosches s'en est allé dimanche 20 octobre, à l'âge de 69 ans, chez lui à Manhattan. Pierre Evil lui rend ici un bel hommage.

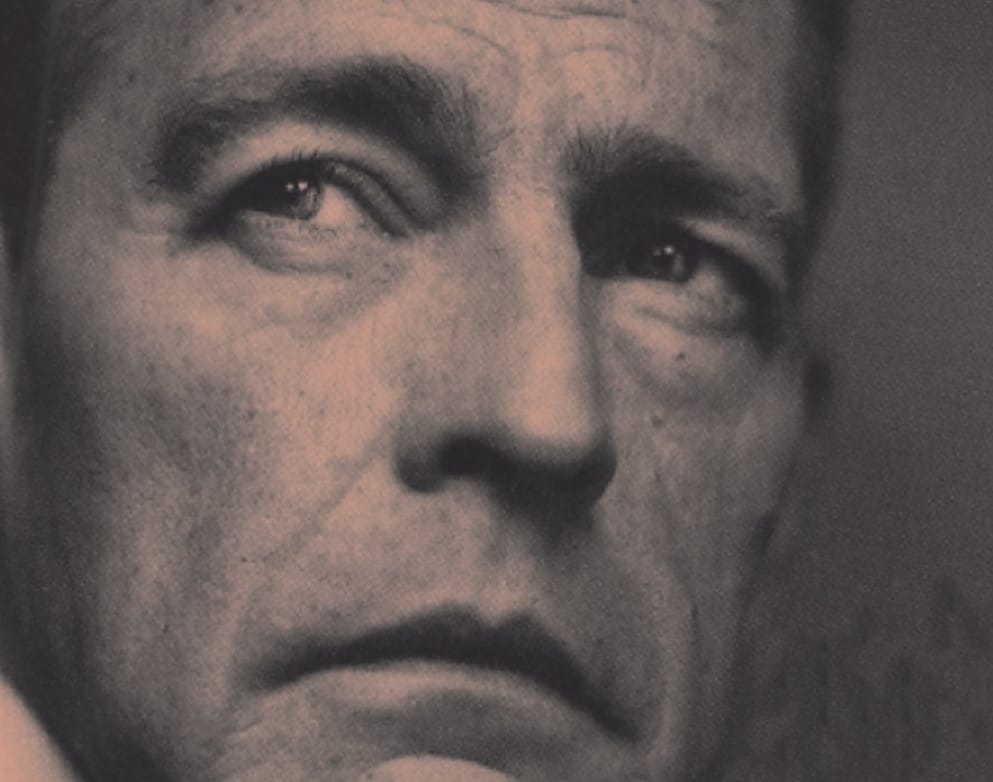

Sur les photos, il ressemblait à l’un de ces acteurs de série B qu’on voyait autrefois dans les allées des studios de Hollywood et qui hantent aujourd’hui les livres de Philippe Garnier. Le genre de type à tête de goule qui joue les usuriers, les comptables marron, les managers de boxeurs fatigués, les demi-sel qui vous étranglent avec un lacet alors que vous êtes attablé à une table de poker.

Et il n’était pas loin de ces mondes-là – les studios de Hollywood et les bureaux des comptables marron, les salles de boxe et les tables de poker – même si c’est en évangéliste du Rock des origines qu’il s’est fait connaître, apologue de Jerry Lee Lewis, exégète de la Country, prosateur vibrant qui faisait de la moindre petite chanson de poivrot torchée en quinze minutes une parabole grandiose sur Dieu, le Diable, la Vie, la Mort et les petites culottes de la voisine.

Nick Tosches, qui vient de mourir à New York à 69 ans, n’était pas simplement un géant de la critique Rock. Il était la critique Rock. Du moins, une certaine critique Rock née de l’autre côté de l’Atlantique dans les remous du Nouveau Journalisme et qui s’est épanouie pendant une dizaine d’année entre la fin des années 1960 et la fin des années 1970 dans les pages en mauvais papier d’une poignée de magazines et de fanzines, Rolling Stone, Creem, Fusion, Raunchy Rock ou Teenage Wasteland Gazette, pour célébrer non pas tant les vertus de la musique amplifiée que jouaient les Rolling Stones, les Ramones ou Chuck Berry que son essence : le mauvais esprit, la vulgarité, ce doigt d’honneur levé bien haut à la face du monde, des parents, du bon goût.

Incarnation de LA critique rock

Il était la critique la Rock car lui n’en faisait pas un exercice de style, une manière marrante de désapprendre tout ce que papa, maman, les profs et la télé avaient voulu vous inculquer pendant les vingt premières années de votre vie.

Contrairement à ses collègues dont les signatures voisinaient avec la sienne dans toutes ces feuilles électriques où ils écrivaient – Richard Meltzer, Robert Christgau, Lester Bangs… –, qui avaient tous fait l’université (voire qui y étaient restés, comme Greil Marcus), Tosches, lui, n’avait même pas terminé le lycée, et il n’avait pas d’autre titre que le diplôme de la vie. Mais quelle vie : gamin à Newark, il avait baigné dans cette culture des quartiers populaires où le prêteur sur gages était aussi connu que le curé, où le gangster local valait bien le flic du coin, puisqu’ils étaient cousins.

Il aimait raconter sa jeunesse célinienne : sa brève carrière de voleur adolescent, quand il traînait avec son ami Phil (dont il fera, plus tard, un protagoniste de son roman « La religion des ratés ») ; leurs après-midis à dépenser leur argent mal acquis dans les arcades du Hubert’s Museum, une salle de jeu de Times Square installée au-dessus d’un Freak Show fréquenté par la femme à barbe et l’homme-chenille ; la révolution que fut pour lui sa découverte à quinze ans de « Last Exit to Brooklyn » de Hubert Selby Jr ; sa situation de modeste employé d’une entreprise d’aimables sous-vêtements (Lovable Underwears, c’était vraiment le nom de la marque), travailleur laborieux le jour, lecteur de poésie et écrivain autodidacte la nuit ; et comment il se découvrit lui-même poète vers 18-19 ans, dans les yeux d’Ed Sanders, le leader du groupe de folk-rock obscène les Fugs, par ailleurs figure de l’East Village et grand « passeur » de la contre-culture avec sa libraire Peace Eye sur l’Avenue A.

C’est lui qui, lisant les textes que le jeune Tosches lui apportait, lui révéla sa vraie vocation : il n’était pas sur Terre pour vendre des slips et des gaines, mais pour écrire de la littérature.

Non, en fait, il ne lui a pas vraiment dit ça (dans les notes du Nick Tosches Reader, son anthologie personnelle publiée par Da Capo Press en 2000, il raconte que Sanders lui a plutôt dit ça : « Bordel, mec, tu es un putain de poète »). Et un putain de poète, en 1969, ça n’écrivait pas de la littérature, ça n’écrivait même pas de la poésie, ça remplissait plutôt les pages de tous ces nouveaux journaux qui tentaient de donner un sens à ce vacarme de guitares et de batterie et de braillards qui excitait la jeunesse américaine depuis quinze ans.

Ce n’était pas tant qu’il était fan de Rock (encore qu’il l’était), c’était surtout que, dans ces journaux-là, il pouvait écrire ce qu’il voulait. Comme il le dit dans Encore plus de bruit, le recueil d’entretiens de Maud Berthomier avec les grands du Journalisme Rock américain des années 1970, paru chez Tristram cette année, « on ne pouvait pas écrire pour les grands titres, qui avaient déjà des contributeurs réguliers, mais dans les petits, c’était possible ». Parce qu’il y avait une demande énorme – ces dizaines de millions de gamins qui chaque mois voulaient savoir quel disque de Rock acheter avec leurs cinq dollars d’argent de poche – et qu’il n’y avait pas beaucoup d’offre – les auteurs sérieux préféraient écrire sur la guerre du Vietnam, sur les truanderies de Nixon ou sur Frank Sinatra, pas sur des types en jeans qui jouaient très fort de la musique très simple qui cassait les oreilles de toute personne au-dessus de 25 ans.

Intervieweur gonzo spécialiste du dérapage incontrôlé

Alors il a écrit ce qu’il a voulu. Ses premiers textes sont une sorte de concentré de n’importe quoi débile, vulgaire, drôle – bref, rock’n’roll : on y trouve des chroniques de disques qu’il n’avait pas écoutés, d’autres d’albums qu’il avait inventés, des recensions de parties de baise et autres facéties souvent commises en groupe avec Richard Meltzer, l’auteur du culte et très barré « The Aesthetics of Rock », qui fut le premier aux Etats-Unis à essayer sérieusement d’écrire sur le Rock, sans être sérieux (ils se feront virer tous les deux de Rolling Stone en 1971 parce qu’ils avaient échangé leurs signatures et publié chacun une chronique sous le nom – et dans le style – de l’autre). A la fin des années 1970, quand son nom commencera à être vraiment connu, il deviendra un intervieweur gonzo spécialiste du dérapage incontrôlé, quand il demandera à Patti Smith si elle se branle (dans Penthouse, au printemps 1976) et vantera à Debbie Harry la sophistication des techniques d’épilation de la Rome antique (dans Creem, en juin 1979).

Il y avait pourtant un début de structure dans ce fatras. Car, petit à petit, on vit revenir dans ses papiers des figures ressuscitées du passé – tous ces musiciens du temps où le rock’n’roll s’appelait rythm’n’blues ou rockabilly, que les vagues successives de la mode avaient engloutis et rejetés loin des hit-parades, et dont il allait chercher la flamme toujours présente quand, pour Creem, il se faisait le barde de leur geste héroïque, tandis que, deux pages plus loin, le journal chroniquait les exploits d’Iggy Pop et des superstars à deux balles du rock décadent.

Son rock à lui n’était pas à la mode. Il n’était même pas nouveau. Il avait une histoire, et cette histoire était déjà derrière lui. A trente, trente-cinq, quarante ans, les figures qu’il invoquait comme un mage spirite étaient des vieillards aux yeux des adolescents fans de Grand Funk Railroad qui lisaient Creem, mais Nick Tosches s’en fichait. Il avait de la tendresse pour ces êtres fiers et défaits auquel il était bien seul à encore s’intéresser, Screamin’ Jay Hawkins, Wynonie Harris, Big Joe Turner, Wanda Jackson… toutes ces figures qui dans les années 1950 avaient été les premières à dynamiter le bon goût, à une époque où il était osé, et même dangereux, de le faire ; qui avaient été mille fois copiées, pillées, escroquées ; et qui étaient désormais oubliées, laissées pour compte d’une révolution qu’elles avaient non seulement initiée, mais qu’elles avaient dès l’origine portée au plus haut.

« Je crois au pouvoir des origines »

Dans sa quête de l’essence mythique du rock’n’roll, il ne s’arrêta pas aux années 1950. On le vit remonter de décennie en décennie, d’influence en influence, à travers les discographies et les informations glanées dans la presse musicale ; l’absence d’enregistrements ne l’arrêtait pas : il continuait son chemin en déchiffrant les partitions d’avant la guerre de Sécession, en consultant les chroniques folkloriques et les récits d’explorateurs, retraversant l’Atlantique et même la Méditerranée à rebours de l’histoire, juste pour retrouver la vraie origine d’une chanson, chez Ovide, ou chez Homère – et sans doute regrettait-il que les parois des grottes ne puissent pas dire ce qu’y chantaient les hommes préhistoriques.

Pour Nick Tosches, ce « besoin compulsif de traquer la racine la plus ténue du moindre détail fugace » n’était pas juste l’addiction d’un archiviste obsessionnel. C’était une vision du monde. « Je crois au pouvoir des origines », confesse-t-il, « croyance, selon la formulation de l’Ecclésiaste, “que ce qui a été sera à nouveau ; et il n’y a rien de nouveau sous le soleil” » .

Si les articles de Lester Bangs forment le Nouveau Testament du Rock, avec leur croyance éperdue dans cette capacité de la musique à révéler le « facteur rédempteur » qui donnerait un sens à cette vie absurde, et si ceux de Richard Meltzer en sont l’Apocalypse, avec leurs fulgurances et leurs imprécations, Nick Tosches, lui, est clairement du côté de l’Ancien Testament. Et pas seulement dans ses métaphores et son style. En remontant aux sources de la « musique avec un Rythme » comme un Livingstone s’enfonçant au cœur des ténèbres pour retrouver les sources du Nil, il fouillait les mobiles secrets et les tensions cachées qui faisaient marcher ces chansons naïves et légères.

Sous sa plume, elles prenaient alors une toute autre dimension : elles ne chantaient plus seulement la jeunesse et les voitures et les premiers émois, elles chantaient aussi la tentation et l’ivresse et le sexe, elles chantaient la frustration des portes de derrière qu’on doit emprunter à cause de sa couleur de peau et le vertige d’aimer d’un amour interdit, elles chantaient le péché le samedi soir et la peur de la damnation le dimanche matin, elles chantaient tout cela quand on croyait qu’elles ne faisaient que chanter la joie d’avoir des chaussures en daim bleu.

Dans les livres de Nick Tosches, ces récits devenaient eux-mêmes des fables bibliques, quand, entre les murs d’un studio d’enregistrement ou sur la scène d’une salle de concert, une ritournelle à danser se transformait un combat dantesque entre le Bien et le Mal, entre le Vice et la Vertu, entre Dieu et le Diable. Dans Hellfire, sa biographie de Jerry Lee Lewis, considérée par beaucoup comme la meilleure biographie jamais écrite sur un musicien de Rock, il ne parle presque que de rock’n’roll, d’alcool, de sexe et de revolvers, mais c’est bien des flammes de l’enfer dont il est question tout au long du livre. Du vrai enfer. De celui de la Chute, de la Géhenne, de la damnation éternelle dont vous menacent les hommes d’Eglise en chaire, le doigt pointé, les yeux exorbités, la voix tremblante.

Sérieux et galéjade

Ces choses-là ne sont pas des choses dont on rit. Ce sont des paraboles, des messages profonds que nous adressent les voix du passé, pour peu qu’on sache les écouter ; et Nick Tosches s’était donné la mission de nous les faire entendre, sous la surface des choses, quand le reste du monde n’entendait que le bruit de l’ado rebelle qui cherche à obtenir satisfaction ; et qui cherche ; et qui cherche.

Mais en même temps, Nick Tosches savait aussi être cet ado rebelle, expert en conneries et canulars, qui ne résistait pas au plaisir d’ajouter à la réédition de ses Héros oubliés du rock’n’roll un avant-propos signé de Samuel Beckett et daté du mois de la mort de l’auteur d’En attendant Godot, qui commençait par ces phrases mémorables : « Ce livre ne vous fera pas grossir du pénis. Il ne vous fera pas maigrir des cuisses. » Plus tard, on le verra s’arrêter au beau milieu d’un livre pour interpeler le lecteur : « Pourquoi j’écris ça, et pourquoi le lisez-vous? Qu’est-ce qu’on fout là? On devrait foutre le camp d’ici, sortir et vivre un peu », en un grand écart entre bon goût et mauvais goût, sérieux et galéjade, tradition et subversion qui représentait bien l’idée qu’il se faisait du rock’n’roll. Et qui était aussi une métaphore à peine voilée de l’Amérique elle-même.

Car c’est bien de cela que parlent tous les livres de Nick Tosches, qu’ils portent sur les origines du minstrel show, ces spectacles de chanteurs blancs au visage noirci qui furent la matrice raciste de toute la musique populaire américaine du 20ème siècle, ou sur les machinations obscures autour des combats de boxe de Sonny Liston, l’adversaire malheureux de Mohammed Ali en 1964, sur la vie flamboyante de Jerry Lee Lewis ou sur celle, cool et hébétée, de Dean Martin : de cela, c’est-à-dire de cette vaste blague qu’est l’Amérique aux yeux des Américains lucides, ou défoncés, ou les deux (il était les deux).

Les années passant, il lui arriva de s’éloigner de l’Amérique, dans le temps et dans l’espace. En 2006, dans les colonnes de Vanity Fair, il racontait Dubai comme un Las Vegas surgi du désert et de la mer où les gratte-ciels semblaient avoir fumé du crack, le « Rêve Capitaliste sous Anabolisants ». Dans ses romans, il voyageait aux confins du Triangle d’Or (Trinités), dans les ruelles de la Vieille Europe (La Main de Dante), sur les chemins de la Terre Sainte à l’époque (et dans les pas) du Christ (Sous Tibère). Ce n’est jamais aussi réussi que lorsqu’il plonge dans les détritus de la culture populaire américaine pour en retirer quelques perles de génie et d’humanité tordue.

Écrivain des marges du Rêve Américain

Et ce génie, cette humanité tordue, ce sont d’abord les siens, à lui, Nick Tosches, le gamin du quartier italo-américain de Newark qui aurait dû devenir voyou ou vendeur de slips et qui grâce aux deux Hubert devint plutôt écrivain, mangeur d’opium, philologue amateur et archiviste obsessionnel de la musique populaire américaine des deux derniers siècles.

Les deux Hubert, ou les deux faces de ses quinze ans : d’un côté, c’était Hubert Selby Jr, qui lui avait montré à l’âge où les destins se fabriquent qu’un livre pouvait changer votre vie, quand il parvenait à être une chose puissante, obscène et exaltante ; et de l’autre, c’était le Hubert’s Museum, ce carnaval décati des plaisirs vulgaires de l’Amérique, avec son cortège de marginaux, de monstres et de laissés-pour-compte, dans lequel il ne cessera de puiser « ces petits trucs tordus et surréalistes » dont, devenu écrivain, il s’inspirera pour nourrir ses récits.

Car Nick Tosches n’a jamais dépassé ses quinze ans. Ecrivain des marges du Rêve Américain, poète des sept péchés capitaux et de leurs châtiments, il est resté fidèle jusqu’à la fin aux deux Hubert. Fidèle à Hubert Selby Jr, qui est devenu son ami, et avec lequel il a même sorti des disques de spoken word à la fin des années 1990. Et fidèle à la grande parade de freaks du Hubert’s Museum, au point de passer des années à chasser dans les archives et les bibliothèques de tout le pays les personnages les plus improbables de l’histoire américaine, parce que leur monstruosité le fascinait.

Il était l’un d’entre eux. Et c’est pour cela qu’il était, oui, un « putain de poète ».