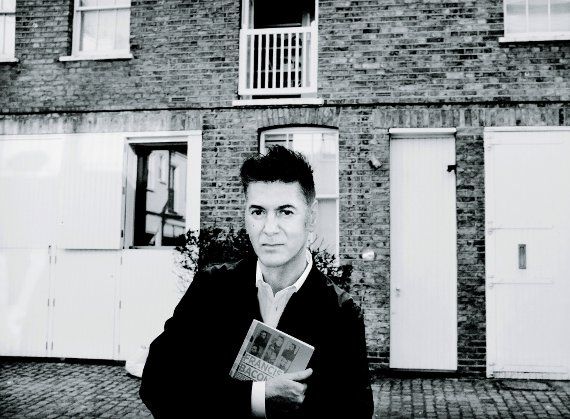

Il a failli tomber pour la France en pleine torpeur estivale. Après une bénigne opération de l’appendicite qui a mal tourné, Étienne Daho a été contraint de repousser la sortie de son dixième album, Les Chansons De L’Innocence Retrouvée. Un titre finalement prémonitoire pour son disque le plus ambitieux depuis l’incompris Eden (1996), réalisé également à Londres avec le fidèle Jean-Louis Piérot et un prestigieux casting international. Pour cette pièce de choix dans la discographie exemplaire du parrain de la pop française qui n’en finit plus de faire des émules, nous avons invité vingt personnes de son entourage – historique ou récent, proche ou lointain – à lui poser une question. Encore convalescent, Daho y a répondu depuis sa chambre d’hôpital avec la franchise éloquente et l’énergie décuplée d’un survivant. [Interview Franck Vergeade - Photographies Richard Dumas].

DOMINIQUE A : Penses-tu qu’une carrière de chanteur permet d’être soi vraiment ou de devenir un autre ?

Etienne Daho : Je pense que l’écriture permet de devenir “ultrasoi”. (Rires.) Tout comme moi, tu trempes ta plume dans les profondeurs de ta sensibilité. De toute façon, on ne devient pas artiste sans qu’un grand malheur s’en soit mêlé, comme disait Genet. On a quelque chose à régler – une frustration affective, de la colère, etc. Tout part toujours de l’envie de partager en chansons ce que l’on n’arrive pas à exprimer avec le monde extérieur. Un artiste est payé pour souffrir pour les autres, dit-on. À force d’introspection, on finit par se découvrir, devenir soi et donc “ultrasoi”. Moi, je pense être la même personne dans le civil que pendant le service. C’est parfois dangereux de s’exposer autant mais c’est aussi la raison pour laquelle les gens peuvent s’identifier aux chansons. On peut bien sûr exposer – comme Kiss ou Daft Punk – des images fortes et qui protègent l’anonymat : être numéro un dans le monde et sortir faire ses courses sans être inquiété, parfait.

OLIVIER ASSAYAS : Quel est aujourd’hui ton rapport au cinéma – j’ai l’impression qu’il t’a souvent inspiré, est-ce toujours le cas ? Quant à ta carrière d’acteur, j’espère que ce n’est pas notre collaboration qui t’a découragé.

J’ai toujours adoré le cinéma. À l’époque où Olivier Assayas et Virginie Thévenet m’avaient demandé de tourner dans leur film (ndlr. respectivement Désordre en 1986 et Jeux D’Artifices en 1987), j’ai vécu cela comme une expérience très ludique. J’étais content de travailler avec eux mais j’étais trop inhibé pour jouer avec plaisir et naturel. Me voir à l’écran a été une vraie confrontation avec la dure réalité : j’étais mauvais. (Rires.) Je me suis dit que je ne pourrai jamais recommencer. Alors peut-être qu’Olivier est responsable de m’avoir fait rater une grande carrière d’acteur. (Rires.) J’ai failli tourner à nouveau avec Christophe Honoré qui, sous l’influence de Gaël Morel, m’avait proposé le rôle masculin dans son premier long-métrage, 17 Fois Cécile Cassard (2002), aux côtés de Béatrice Dalle. Mais le scénario était un peu trop sexuel et impudique pour que je puisse bien le jouer. J’aurais eu besoin de davantage d’expérience, j’imagine, et puis je me trouvais trop vieux pour me déshabiller. Lorsque j’ai vu le film, je me suis dit que j’aurais pu le faire parce que Romain Duris avait vraisemblablement demandé des allégements. Mon rapport au cinéma est toujours aussi intense, les films d’aujourd’hui comme ceux d’hier m’inspirent. J’en regarde beaucoup, tout comme je lis et j’écoute les autres. Je m’inspire énormément de ce que je vois – les images, les photos, les tableaux, l’état du monde… Tout est matière à écrire et à provoquer des suites d’accords. Mon nouvel album est plus inspiré par l’extérieur que par l’intérieur, c’est-à-dire le fait de se reconnaître à travers l’extérieur. Avec L’Invitation (2007), j’étais allé au fond de l’introspection. Je ne pouvais pas aller plus loin, j’avais réglé tout ce qui était en travers de ma route ou avait retardé mon évolution. Après ce disque très introspectif, qui avait été difficile à écrire, je me sentais tellement bien que je me suis demandé si je pourrais réécrire à nouveau. Me lancer dans Le Condamné À Mort (2010) avec Jeanne Moreau était intuitivement une manière de prolonger cet état de bien-être – ce furent quasiment les meilleurs moments de ma vie d’adulte. Avec la maturité, on est moins inspiré par soi-même et on devient sa propre voiture, qui avance et qui fait du ramassage scolaire… (Sourire.) J’en profite pour dire à Olivier que j’ai absolument adoré son dernier film Après Mai (2012). Une claque.

LESCOP : Quelle est ta chanson préférée dans ton propre répertoire ? Et pourquoi ?

Ça varie souvent et ça ne dépend pas forcément de la qualité de la chanson. Pendant longtemps, Ouverture a été ma chanson préférée parce qu’elle évoque un moment où je suis repassé dans les pas de mon adolescence de façon quasi extatique. Elle a aussi plusieurs niveaux de lecture, elle s’adresse à une personne ainsi qu’aux spectateurs qui viennent me voir en concert. C’est un titre qui parle autant à l’autre qu’aux autres. Puis ce fut L’Adorer, qui est, d’une certaine manière, la clôture d’Ouverture. (Sourire.) Aujourd’hui, j’ai bizarrement un faible pour les chansons du début. J’adore Le Grand Sommeil et Il Ne Dira Pas, en particulier la version faite avec HF90 en 2011. Il Ne Dira Pas contient beaucoup de choses de ce que je suis toujours aujourd’hui. Je suis finalement poursuivi par mon tout premier single… J’envisage d’ouvrir mes prochains concerts avec.

RICHARD WOODCRAFT (ingénieur du son) : Tu es un grand fan de musique avec une profonde connaissance des disques passés tout en étant toujours aussi excité par les artistes émergents. Rétrospectivement, je suis curieux de savoir s’il y a un événement ou un spectacle que tu regrettes de n’avoir pas vu.

J’ai raté les derniers concerts à Paris de Nile Rodgers, Au Revoir Simone et Jacco Gardner… Je suis très impatient à l’idée de voir Barry Gibb à Londres – j’avais pris mes billets de longue date – car j’ai découvert très tardivement les Bee Gees, dont je suis devenu un inconditionnel. Si je remonte le temps, je regrette évidemment d’avoir manqué le concert du Velvet Underground au Bataclan (ndlr. le 29 janvier 1972) et tous ceux qu’ils ont faits avec Nico, les Stooges, Pink Floyd avec Syd Barrett, The Beach Boys à l’époque même si j’ai assisté à leur réformation au Royal Albert Hall l’année dernière… À partir de 1976-77, j’ai vu tous les artistes que je voulais voir. Je conserve tous les billets dans une grande enveloppe.

HÉLÈNE FILLIÈRES : Pourquoi Bowie est-il éternel ?

Bowie est éternel parce qu’il se comporte comme un mutant et se renouvelle sans arrêt. Le renouvellement perpétuel est le secret de la longévité d’un artiste. C’est celui qui se régénère le mieux et le plus régulièrement. David Bowie a le sens de ce qui va se passer et recherche cette matière pour évoluer, comme du sang frais. (Sourire.) C’est un vampire moderne. En France, Gainsbourg avait le même mode d’emprunt. Ce sont des très grands “voleurs”, qui savent le faire avec une grande intelligence. Par exemple, c’est incroyable à quel point Bowie s’est inspiré de Scott Walker, notamment pour Low (1977). Il lui a cependant renvoyé l’ascenseur en produisant le documentaire Scott Walker – 30 Century Man (2006). Savoir être reconnaissant envers les personnes qui vous inspirent, c’est la grande classe et c’est très rare. Trop souvent, les gens empruntent sans citer leurs sources. J’ai rencontré Hélène Fillières à travers une chanson, L’Adorer, qu’elle voulait absolument utiliser dans Une Histoire D’Amour (2013). Ensemble, nous avons essayé d’utiliser des thèmes existants pour habiller son film. J’ai aussi composé spécialement un thème finalement resté inédit. J’aime beaucoup me confronter à d’autres disciplines et j’ai adoré l’expérience.

AU REVOIR SIMONE : Qu’est-ce qui t’a poussé à faire de la musique ? Quelles sont les qualités nécessaires pour bien écouter ?

Si je n’avais pas fait de la musique, j’aurais sans doute tué quelqu’un. (Rires.) J’avais une énergie incroyable. J’étais d’abord un consommateur compulsif – je le suis toujours – et j’ai surtout une musique qui me trotte en permanence dans la tête. Ça me rend fou, obsessionnel. D’où ma souffrance avant de pouvoir coucher mes premières chansons sur papier et enregistrer des mélodies sur un dictaphone. J’ai commencé à écrire à l’âge de quinze ou seize ans – ce qui explique pourquoi il y a certains titres assez “boy-scout” dans Mythomane (1981). En studio, je suis comme Hitchcock sur un tournage, qui expliquait qu’il lui arrivait de s’ennuyer sur le plateau parce qu’il avait déjà réalisé son film dans sa tête. Ça m’arrive également très souvent. La difficulté est donc de trouver les partenaires qui comprennent où je veux aller et m’accompagnent dans ma vision. Ce qui n’empêche évidemment pas les surprises de studio. Avant qu’elle soit terminée, chaque chanson a déjà son énergie, sa personnalité, ses couleurs… L’écoute est une question de sensibilité, mais ça se travaille. J’arrive à avoir une audition fragmentée de la musique. Dans une chanson, je peux par exemple n’entendre que les cordes – comme si j’avais une table de mixage dans la tête qui me permettait de couper les autres pistes. (Sourire.) C’est pour cette raison que je n’aime pas les bars ou les restaurants qui diffusent de la musique parce que ça m’empêche de parler avec les gens. Mon attention est captée ailleurs.

RICHARD DUMAS (photographe) : “Tout aventurier est né d’un mythomane.” Comment sonne en toi cet écrit d’André Malraux ?

La mythomanie permet de raconter une version travestie du monde et des événements pour captiver un auditoire et finir par y croire soi-même. Tous les enfants sont un peu mythomanes parce qu’ils s’inventent un monde pour jouer, plus excitant qu’il ne l’est en réalité. C’est le sens de la première chanson que j’ai écrite et qui a donné le titre au premier album, Mythomane. Je l’étais et je pense que tout mon entourage l’était également. Dans mon cas, la mythomanie a affiné et stimulé l’ambition de réussir ma vie : vu d’où je viens, je peux sans doute faire mieux, aller plus haut. À force d’y croire et de rêver sa vie, on finit vraiment par devenir un aventurier. (Rires.)

FRANÇOIS MARRY (Fránçois & The Atlas Mountains) : Tu es toujours entouré de musique, très gourmand de nouveaux sons et toujours heureux de découvrir de nouveaux disques. Quelle place accordes-tu au silence ? Les moments de silence sont-ils des instants privilégiés ou des moments d’ennui ?

Le silence est capital parce que ce sont les moments où je lis. La lecture demande une vraie attention. Je lis de moins en moins d’œuvres de fiction et de plus en plus de biographies, pas seulement de musiciens. Ça me passionne d’apprendre comment les autres y sont arrivés. Quel est le moment où tu bascules ? Quelle est la faille, le déclic ? De ce point de vue, la biographie de Nile Rodgers est absolument captivante. Je me suis aussi envolé en lisant Please Kill Me: L’Histoire Non Censurée Du Punk Racontée Par Ses Acteurs (2006), que m’a offert le journaliste Olivier Wicker. C’est une période de la musique passionnante et un livre que je recommande violemment. Je relis aussi tout Camus, le théâtre de Pasolini…

YAN WAGNER : Tu es de plus en plus souvent cité comme référence et inspiration par des musiciens (jeunes et moins jeunes). Quel effet cela te fait ? Est-ce que tu te l’expliques ?

L’expliquer est difficile parce que cela ne relève pas de mon fait, je ne m’y attendais pas. Bien sûr, tout artiste prétend à ce que son travail soit compris, on ne peut rêver mieux, mais pour moi, c’est comme une espèce de cadeau ultime. J’apprécie tous les gens qui se disent avoir été influencés par moi, mais je ne suis pas leur seule et unique référence. J’ai un vrai rapport d’affection et d’affinités avec ceux que j’ai rencontrés. Je laisse les choses se faire naturellement. Je traverse une période très paradoxale de ma vie : je m’apprête à publier mon nouvel album, la vibe est démente autour de moi, mais ces soucis de santé m’empêchent pour l’instant d’avancer comme à mon habitude, c’est-à-dire à la vitesse et avec l’énergie d’un jeune homme. (Sourire.) Très frustrant mais instructif. Apprendre la patience.

ELLI MEDEIROS : Qu’est-ce qui te ferait plaisir maintenant ?

J’ai encore tellement de projets dans la tête. Déjà, j’aimerais bien que les autres arrêtent de mourir autour de moi – nous sommes vraiment une génération sacrifiée. J’aimerais enfin que les gens passent moins de temps devant leurs écrans et reprennent la parole dans les cafés pour s’engueuler et refaire le monde. Que les acteurs de toutes les disciplines artistiques se mélangent pour donner lieu à un courant fort et nouveau. C’est l’art qui fait changer le monde. La crise morale et politique en France est telle que c’est le bon moment pour investir quelques lieux et s’y retrouver. La force vient toujours de la frustration et du nombre. Je suis très idéaliste, mais je pense que c’est possible.

JEAN-LOUIS PIÉROT (ex-Les Valentins) : Tu as un sens très développé des harmonies vocales et des chœurs. Quelle musique t’a le plus inspiré ? La pop avec des artistes tels que The Beach Boys ou la soul avec The Temptations et Smokey Robinson ?

Les deux, mon général. Car j’ai découvert ces deux musiques quasiment en même temps grâce au jukebox familial. Mon éclectisme date de là. J’aimais autant la soul que la pop, la musique yé-yé ou anglo-saxonne, bref tout le rock. J’ai toujours eu un faible pour les harmonies vocales, qu’on les entende bien ou qu’elles soient suggérées. Je passais mon temps à chanter sur toutes les chansons et à trouver des harmos. Les harmonies vocales du premier album de Pink Floyd, des disques Motown, des Beach Boys ou des girl-groups me transportent. D’ailleurs, la vague néo-psyché actuelle utilise beaucoup les harmonies vocales. J’adore.

PHILIPPE ZDAR : Tu aimes les tartes à la miroungch ? Ou préfères-tu les restaurants thaïlandaises ?

(Rires.) En général, on dit qu’on va aux restaurants chinoises et on peut en rire pendant un quart d’heure. Ces blagues remontent à notre rencontre en 1986 ou 1987 lorsque Zdar était assistant au Studio Marcadet. J’ai tout de suite vu qu’il avait quelque chose dans l’œil qui lui ferait emprunter un parcours d’exception. Comme avec tous mes amis, j’ai des codes de langage qui nous font bêtement hurler de rire. Et la tarte à la miroungch – qui désigne en réalité la tarte à la meringue – renvoie à la “portugaisation” de tous les mots. La tartafraoush est la tarte aux fraises, etc. Oui, je sais, c’est accablant. (Rires.)

LOU DOILLON : Pourquoi Londres ?

Parce que, serais-je tenté de répondre. Je suis passionné par cette ville depuis la première fois où, adolescent, j’ai traversé la Manche. Vers l’âge de quinze ans, je faisais toujours une petite escale à Londres quand je partais travailler dans des hôtels à Manchester. J’étais complètement emporté par l’énergie de la ville, sa liberté, son excentricité, sa convivialité… Les gens ont un rapport très passionnel à la musique. Ils sont réservés dans la journée et peuvent finir à poil sur une table à deux heures du matin. Je me retrouve dans beaucoup des qualités et des défauts des Anglais. Pourtant, je suis né en Algérie, mais je me sens davantage Breton. Et la Bretagne est très proche de l’Angleterre. Londres est mon deuxième chez-moi. C’est une ville qui m’inspire, je me sens apaisé à chaque fois que je descends du train.

HERVÉ BORDIER (cofondateur des Trans Musicales) : Si tu m’invitais un jour à se retrouver dans un endroit (heure, lieu, ville et pays) pour se raconter nos histoires, ce serait où ?

Hervé est un ami de longue date que je vois peu. À cause de ce métier, j’ai appris à conserver des liens d’amitié sans entretenir la régularité. Je l’inviterais sans doute à Londres, dans un restaurant à Soho où l’on mange un fish & chips absolument fantastique. J’en rêve à cet instant précis, si seulement je pouvais retirer tous ces fils et ces tubes de perfusion. Le Townhouse à Dean Street est un endroit que j’aime beaucoup. J’ai l’habitude d’y réserver une table à l’écart du brouhaha. Il y a des papiers peints au mur avec de jolis dessins qui semblent représenter des fleurs, mais ce sont en fait des chattes, des bites et des culs. Cette tapisserie est typique de l’humour anglais.

PHOENIX : Tu as su atteindre un niveau de renommée fabuleux sans rien perdre ni en mystère ni en élégance ; c’est très frappant – et presque unique au monde ! Comment as-tu réussi ce tour de force ?

C’est tout naturel. Je n’ai fait aucun effort, je n’ai pas de secret. (Rires.) Non, sérieusement, je suis heureux que cela apparaisse ainsi, mais je ne sais que répondre. Il est dans ma nature de me protéger et d’être pudique. Je n’aime pas me livrer au premier journaliste venu. Je n’aime pas la foule ni les mondanités, je n’aime pas que l’on me prenne en photo à mon insu. Les gens ont fini par le comprendre et par me foutre la paix. J’ai débarqué à une époque où l’on pouvait encore ne pas être trop tourmenté par la presse et où les journalistes ne plongeaient pas directement dans votre slip pour savoir ce qu’il s’y passe. Il m’est arrivé de donner des interviews qui, une fois imprimées, me font dresser les cheveux sur la tête – encore récemment parce que mes propos avaient été mal retranscrits. Toute carrière longue est un miracle. Durer est le plus difficile, mais aussi le plus intéressant. Il faut accepter de passer par des phases et des “déphases” – j’ai l’impression de parler comme si j’avais 2700 ans ! Je n’ai pas d’ambition sinon celle d’enregistrer des disques de plus en plus beaux. C’est ce qui me rend le plus heureux. Le fantasme du disque parfait. J’ai toujours voulu surpasser mes limites pour me surprendre moi-même. Cette exigence est essentielle à mon parcours. Le reste, le succès, tout ça, même si ça donne de la force, ce n’est pas ma motivation première. Au moment de Pop Satori (1986), j’avais l’impression d’être dépassé par le succès, alors j’ai demandé à mon label, Virgin, d’arrêter l’exploitation de l’album pour partir à Londres et travailler sur la suite. À l’inverse, j’ai vécu des périodes plus compliquées, que ce soit la mauvaise réception de l’album Eden (1996) ou les rumeurs imbéciles. Ce sont des passages où il faut serrer les dents. On va penser que je suis un peu maso, mais j’ai adoré traverser ces moments-là. Car ce sont des moments ou l’on doit se battre pour défendre sa musique. C’est très excitant. Je ne sais pas si j’ai répondu vraiment à la question.

ARNOLD TURBOUST : Considères-tu que ton nouvel album Les Chansons De L’Innocence Retrouvée est la suite artistique de Pop Satori et d’Eden ou bien considères-tu que ce chapitre reste encore à écrire ?

Je pense qu’il y a un chapitre à écrire avec Arnold. Je lui ai d’ailleurs proposé de participer à cet album, mais j’étais déjà trop engagé avec Jean-Louis Piérot. Nous étions tellement en phase. Je crois au disque de couple, même s’il y a deux chansons venues de l’extérieur – le cadeau offert par Dominique A (En Surface) et le titre composé avec Christian Fradin (Onze Mille Vierges). Les Chansons De L’Innocence Retrouvée n’est pas la suite logique de Pop Satori et Eden, alors qu’Eden est clairement la suite de Pop Satori. Eden reprenait les mêmes ingrédients que Pop Satori dix ans après, en les ayant digérés quand d’autres avaient été absorbés. C’est pour cette raison que je ne comprendrai probablement jamais l’incompréhension qu’il a suscitée, pourquoi l’accueil de l’album fut aussi contrasté. Mais je sais pourquoi Arnold pose cette question – et nous nous en sommes expliqués depuis. Il a été troublé, sinon blessé, que je dise que le single Les Chansons De L’Innocence est la petite sœur d’Épaule Tattoo, ce qui était pourtant une forme d’hommage à notre travail. Arnold est, comme tous les partenaires privilégiés sur mes disques – Jacno, Frank Darcel, Édith Fambuena, Jean-Louis Piérot, Mako, Nicolas Dubosc –, quelqu’un qui compte pour moi. Je sais qu’un jour, nous referons un album tous les deux. Nous avons beaucoup d’affinités musicales et nous nous sommes construits ensemble. Oui, Arnold, nous avons un futur !

MAKO : Chaque album est une nouvelle phase de vie, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Comment définirais-tu celui-ci ?

Chaque album enregistré et réalisé à l’étranger est une grande aventure. Tout comme le fut Paris Ailleurs (1991) avec Édith à New York. Il n’y a pas que la créativité à gérer, mais également le quotidien, l’incompréhension des gens qui ne parlent pas la même langue que vous, etc. Les Chansons De L’Innocence Retrouvée représente aussi une nouvelle aventure dans le son : il y a de l’ampleur, de l’espace, des crépitements, des hormones, de l’amour, de l’émotion, du sexe. Comme dans un film d’aventure où il se passe plein de choses tout le temps, où il y a des émotions complexes, exaltées.

ÉDITH FAMBUENA (ex-Les Valentins) : Quelle est selon toi la différence entre l’innocence et la naïveté ?

L’innocence est de ne pas être perverti par la naïveté des autres. (Sourire.) Je réponds spontanément. La naïveté est un handicap, une absence de subtilité, d’intuition, de compréhension des évènements de sa vie. L’intuition est un gouvernail qui te conduit inévitablement vers la route que tu dois emprunter – la naïveté te la fait quitter. L’innocence retrouvée, c’est perdre ses peurs, ses craintes, ses mauvais fantasmes. L’ouverture à sa propre existence.

KATERINE : Les chansons sont-elles prémonitoires ?

Oh que oui… Il faut faire très attention à ce que l’on écrit car ça risque de vous arriver. Les chansons sont un résumé de l’année écoulée et finissent par devenir une anticipation de l’année que tu vas vivre. Elles sont parfois très acariâtres, parfois très gracieuses, certaines peuvent vous résister, d’autres sont composées en pleine fluidité harmonique et textuelle, débouchant sur un tube. Les chansons sont comme des petites personnes, on peut leur caresser la tête ou se battre avec elles.

FRANK DARCEL : Tu es un grand connaisseur des villes européennes. Qu’est-ce qui te plaît le plus dans chacune de celles que tu connais bien : Londres, Lisbonne, Rome, Paris ou encore Barcelone ?

On pourrait même ajouter Berlin, une ville que j’ai pratiquée. Alors, Lisbonne, c’est comme retourner dans les années 50 ou 60, avec un certain art de vivre. J’étais très amoureux lorsque j’habitais là-bas. Je me suis goinfré de tout… (Sourire.) C’est une ville très paisible et inspirante. Barcelone et Ibiza sont des réminiscences du côté espagnol de ma famille et j’y retrouve donc vite mes repères. Sur les routes d’Ibiza, j’écoute The Beach Boys ou de la soul des années 60. Là-bas, c’est comme un refuge où je retourne pour ne voir personne alors que les gens s’y rendent au contraire pour faire la fête avec plein de monde. Londres est le lieu où je recharge les batteries. Au hasard d’un journal parcouru, je file le soir même au concert d’un groupe que je connais à peine. Je suis dans un mode opératoire qui est basé sur la surprise permanente, je suis baigné dans la musique. Rome, c’est presque un musée et une ville mythique puisque j’ai écrit une chanson pour laquelle j’ai la reconnaissance du ventre. (Sourire.) À chaque fois que je prends l’avion pour Rome, on me chante le refrain de Week-End À Rome. C’est une ville magique, presque trop, dans laquelle je n’ai jamais réussi à plonger complètement. L’hédonisme des Italiens me fascine. Enfin, j’essaie de vivre différemment à Paris, qui est une ville bureau pour moi. Je peux difficilement y voir mes amis parce que je travaille tout le temps. J’ai envie d’essayer de vivre avec l’émerveillement du touriste.

MAGIC : Qu’est-ce qui te ferait arrêter de chanter ?

Ne plus pouvoir physiquement. Il faudra me tuer pour que j’arrête de chanter. (Sourire.) Quand on fait ce métier par passion – et dans mon cas, ça ne s’arrange pas avec le temps –, c’est lorsqu’on meurt qu’on s’arrête. J’y ai beaucoup pensé avec ma mésaventure de cet été. J’étais pourtant parti me faire opérer de l’appendicite avec deux caleçons et un bouquin, persuadé de revenir chez moi deux jours plus tard… Raté. (Rires.)